Пересыльный лагерь для военнопленных ДУЛАГ-205 стал одной из самых мрачных страниц Сталинградской битвы. Он был организован фашистами на хуторе Алексеевка в районе современного поселка Максима Горького, входящего в черту Волгограда. О зверствах, которые творились за колючей проволокой, «Волжской правде» рассказал кандидат исторических наук Максим Опалев.

«Обнаружены тысячи трупов»

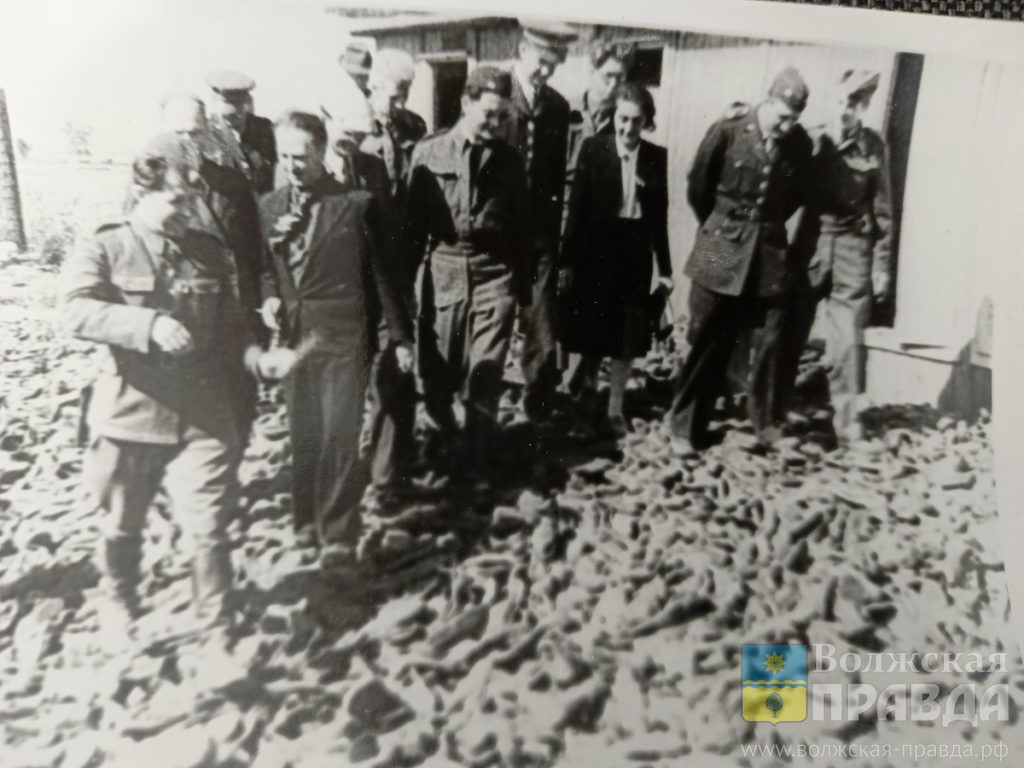

ДУЛАГ-205 попал в кинохронику операции «Кольцо». На кадрах — страшные рвы с незахороненными людьми, землянки-норы, в которых десятки истерзанных и замученных советских военнопленных спасались от лютой волжской зимы. Об этом говорилось и в докладной записке, которую направили из Сталинграда в Госкомитет обороны:

«В середине января 1943 года, сжимая кольцо окружения вокруг 6-й германской армии, наши войска захватили находившийся у села Алексеевка под Сталинградом пересыльный лагерь военнопленных, так называемый «Дулаг-205».

На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных и командиров, умерших от истощения и голода, а также освобождены несколько сот истерзанных, истощенных от голода и до крайности измученных быв. военнослужащих Красной армии».

Полевой пересыльный лагерь ДУЛАГ-205 был организован в сентябре 1942 года и рассчитан на 1200 человек. Но на самом деле количество узников было в несколько раз больше. По разным данным, в нечеловеческих условиях под открытым небом за колючей проволокой у села Алексеевка содержались до шести тысяч человек.

Самыми страшными для них стали ноябрь и декабрь 1942 года. После того как армия Паулюса оказалась в окружении, немцы перестали кормить военнопленных. Узникам так и заявили: «Ешьте друг друга!» Весь лагерь был завален истерзанными трупами, у тел отсутствовали печень, сердце, обрублены конечности, проломлены головы. На момент прихода советских войск в Дулаге-205 остались порядка 600 узников.

Как потом вспоминал медперсонал госпиталей, куда были помещены освобожденные, придя в себя, некоторые просили дать им выпить человеческой крови и съесть печень.

Долгое время скитался по лесу

Чудом спасся из плена ветеран Великой Отечественной волжанин Василий Микулич. В украинском городе Нежине он окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов и получил направление на должность командира связи мотострелковой дивизии. Вместе с однополчанами попал в окружение, пробирался к своим.

Под Воронежем группа советских солдат залегла на отдых в подсолнухах. Когда бойцы очнулись, перед ними стояли немцы. Целый день молодой лейтенант и его товарищи пролежали под летним солнцем без воды и пищи на колхозном дворе. Потом гитлеровцы погнали их к Острогожску. На ночь этапируемых поместили в деревенский амбар. Воспользовавшись дремотой часовых, Василий Микулич пролез под стеной и скрылся.

Переодевшись в тряпьё, лейтенант долгое время скитался по лесу, обходя немцев стороной. В конце концов офицер вышел к реке. На противоположном берегу увидел своих. На его крик прислали лодку. Документов не было, но однополчане узнали своего командира. Так Василий Микулич нашел свою часть, вместе с которой двинулся потом на Сталинград.

В фашистской неволе

А вот другой первостроитель Волжского Михаил Лукашук три года провел в немецком лагере Лицма. Из его родного села в Кировоградской области всю деревенскую молодежь отправили на работу в Германию.

В четыре часа утра заключенных поднимали, раз 10 пересчитывали, потом под конвоем с собаками гнали на завод на 12-часовую смену. Сначала русские ребята работали на расчистке территории, потом их стали ставить к станкам.

В цехе трудились люди всех национальностей: французы, голландцы, бельгийцы. Всем, кроме русских, Красный Крест присылал гуманитарную помощь. Газовой камеры в лагере не было: люди умирали от голода и непосильного труда. Из всех, кого угнали вместе с Михаилом Лукашуком, выжили только единицы. За каждый пустяк наказывали: привязывали руки и ноги и пороли розгами до потери сознания.

Когда советские войска вплотную подошли к Берлину, лагерь решили ликвидировать, а пленных угнать в сторону американских частей. Но по дороге Михаил Лукашук и еще пятеро русских ребят смогли сбежать и выйти к своим. После фильтрационной комиссии Михаил год работал переводчиком в авиационном полку в Бранденбурге, а потом вернулся домой.

В 1955 году Михаил Борисович приехал на строительство Сталинградской ГЭС, работал на разных предприятиях, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

От первого лица

Из воспоминаний волжанки Екатерины Горюновой:

— Я родилась 7 октября 1936 года в Сталинграде. Когда немцы подходили к городу, мне было всего шесть лет. Всю нашу семью: меня, маму, брата Федора и сестру Наташу немцы со Спартановки погнали в Германию. Так мы оказались в Белой Калитве Ростовской области. Маму и меня взяли в пересыльный лагерь. Наташу и Федора погрузили в машины и отправили на немецкую территорию.

Сестра работала в лагерном госпитале санитаркой, ухаживала за русскими заключенными. Она умерла и была похоронена на кладбище лагеря Лаутоверк. Брату Федору удалось выжить в тяжелых условиях плена и вернуться домой. Нам с мамой тоже посчастливилось сбежать из лагеря и вернуться на родину.

Справка «ВП»

В фондах музея памяти солдат войны и правопорядка хранятся уникальные экспонаты, связанные с советскими военнопленными:

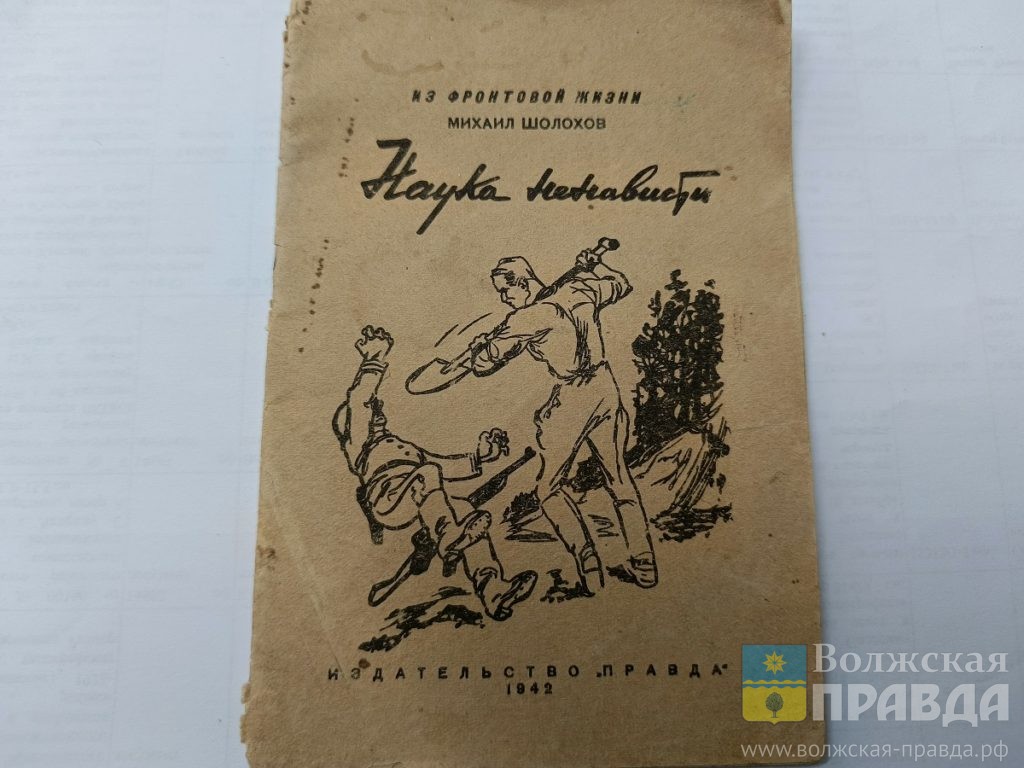

— брошюра «Наука ненависти», изданная в 1942 году. Этот рассказ Михаила Шолохова, написанный в июне 1942 года в Камышине, впервые был опубликован в газете «Правда» 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Затем рассказ о политруке, сбежавшем из плена, был издан отдельной брошюрой, которую на фронте бойцы передавали из рук в руки;

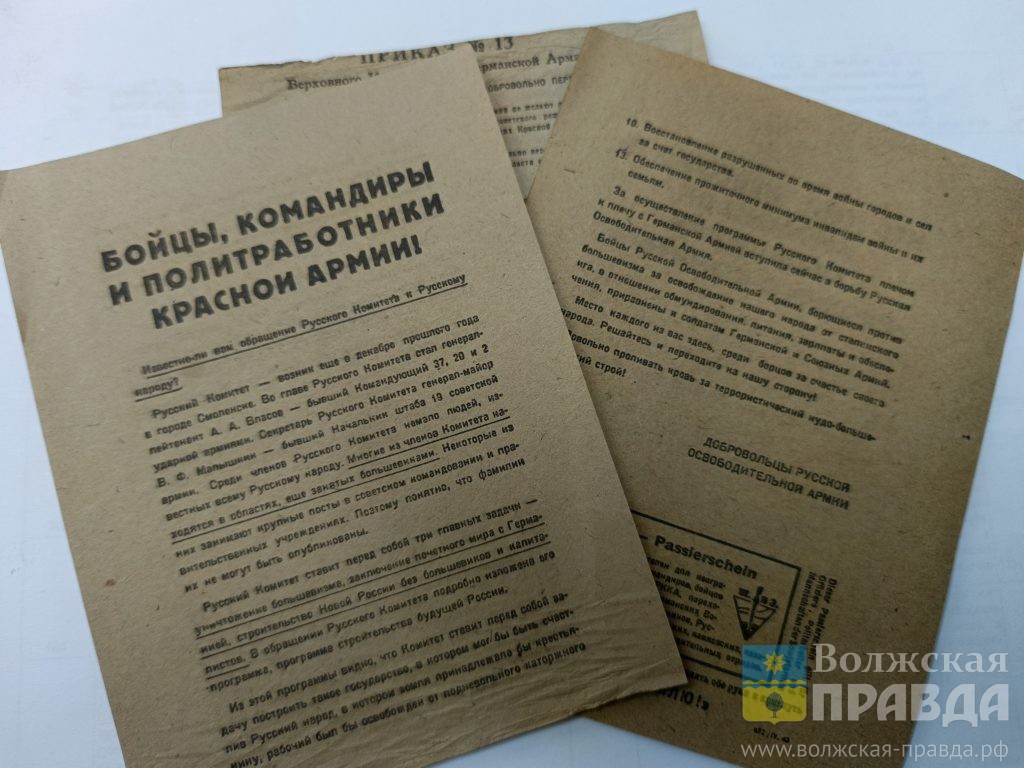

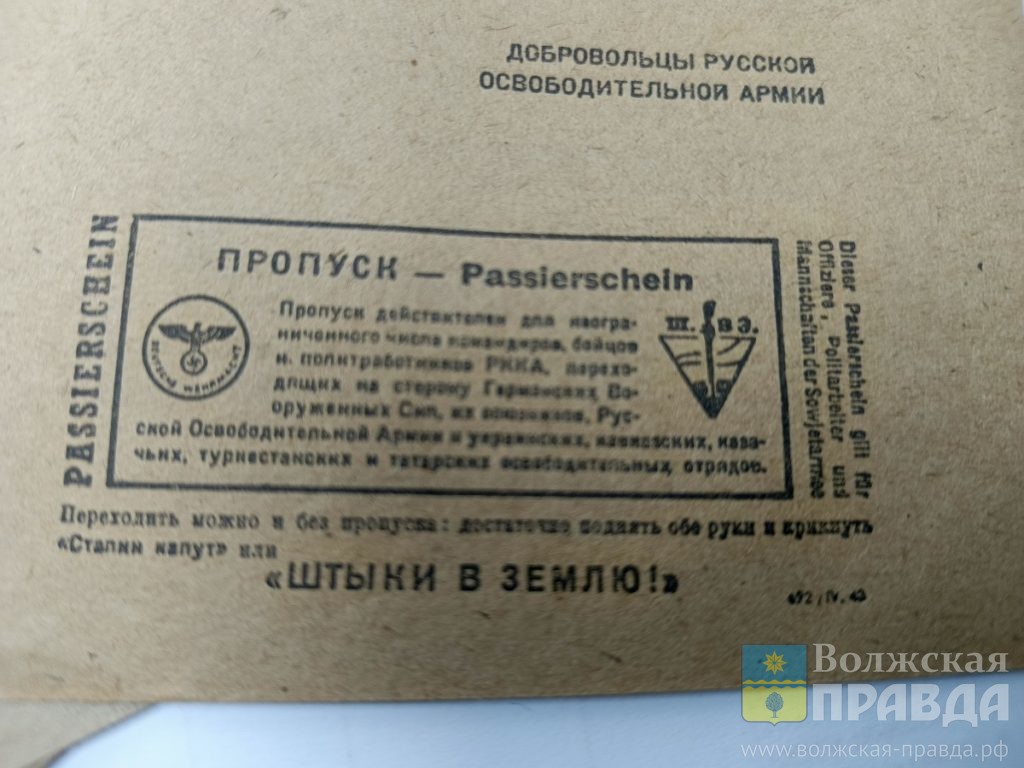

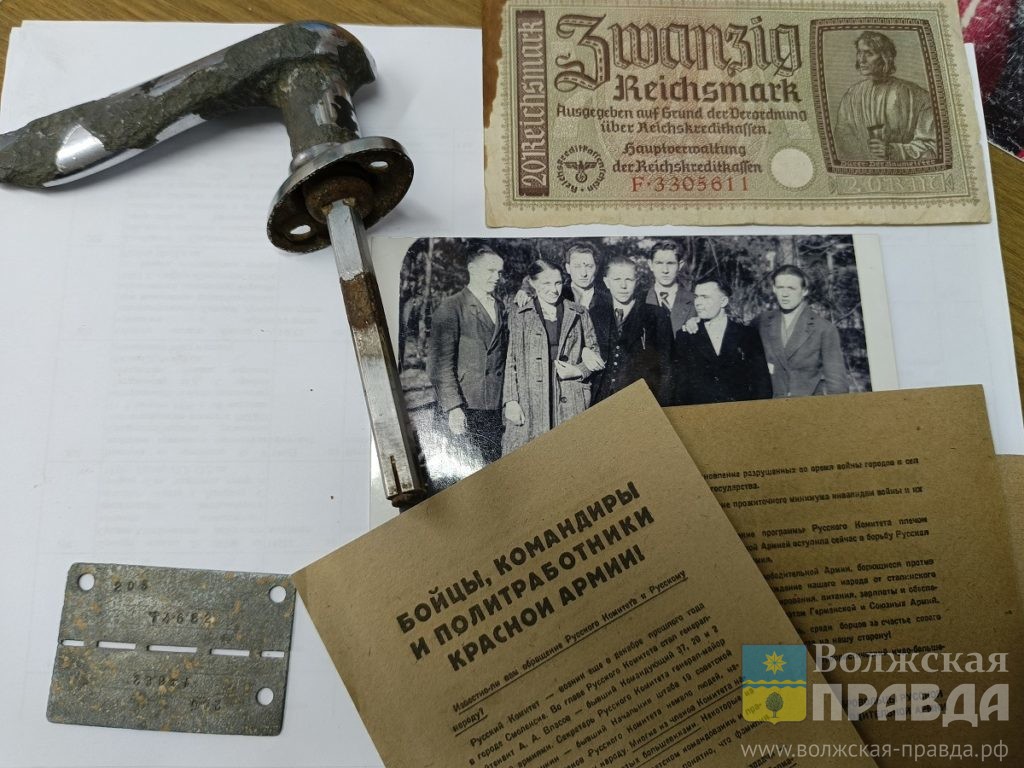

— листовки Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова. Они извлечены из неразорвавшегося агитационного снаряда, найденного поисковиками в районе станции Мга Ленинградской области. Такие листовки на передовой уничтожались моментально, чтобы пресечь антисоветскую пропаганду. Их также запрещали показывать в музеях даже через десятилетия после окончания войны;

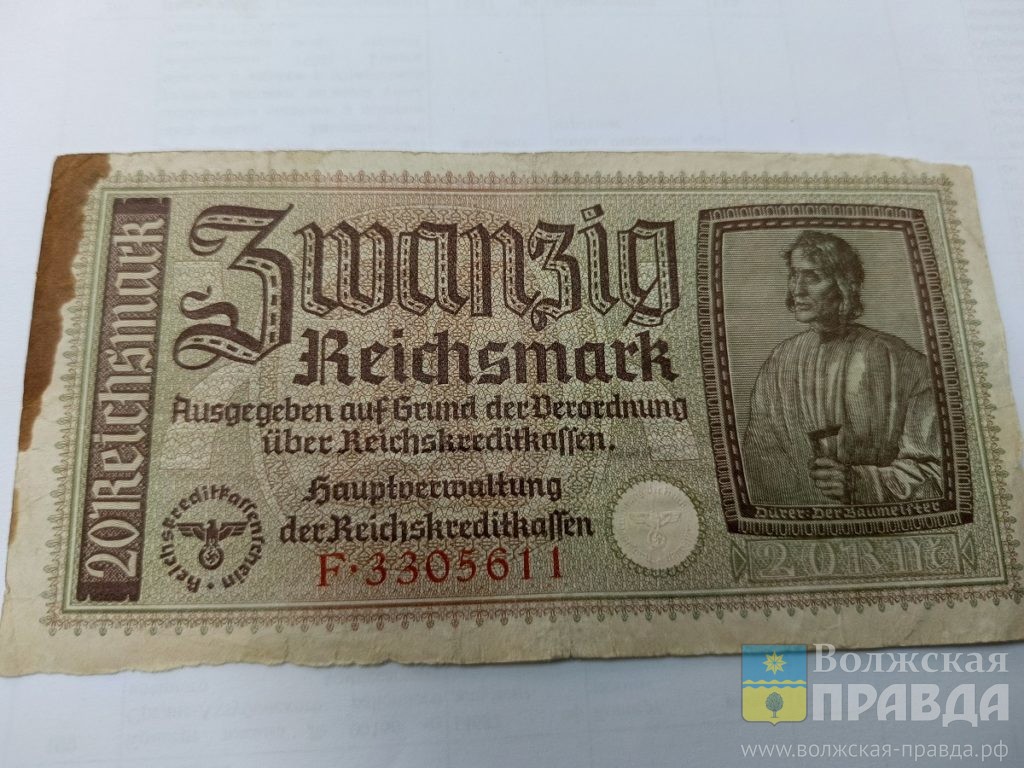

— купюра в 20 рейхсмарок. Рейхсмарка — денежная единица Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенной Германии с 1924 по 1948 год. В годы Второй мировой немецкие деньги были в ходу не только в самой Германии, но и на территории оккупированной Европы и СССР. Музейный экспонат из сталинградского блиндажа. На нем есть кровь убитого немца, в кармане формы которого был найден данный денежный знак;

— жетон добровольного помощника Вермахта № 14682. Он был найден на территории лагеря ДУЛАГ-205 в Сталинграде. Хиви, так называли обладателей жетона в обиходе, работали механиками, кучерами, грузчиками, саперами, санитарами. Наличие жетона было приговором советскому военнопленному, вернувшемуся в расположение своих, по статье «измена родине».

— ручка от немецкого автомобиля Horch. Этот автомобиль использовался для поездок офицерского состава германской армии. Такие авто ремонтировали советские военнопленные в том числе и в лагере ДУЛАГ-205, на территории которого поисковики обнаружили ценный экспонат. Многие известные люди Германии и СССР владели автомобилями фирмы Horch. Например, у Маршала Советского Союза Георгия Жукова было несколько подобных трофейных машин.

Факт

Самые дерзкие побеги из немецкого плена

На самолете — к своим

8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных захватили немецкий бомбардировщик и совершили побег из концлагеря на острове Узедом (Германия), где производились испытания ракет «Фау-1». Самолет под управлением летчика-истребителя Михаила Девятаева был обнаружен немецким асом, возвращающимся с задания, но он не смог его сбить из-за отсутствия боеприпасов.

В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия. Бомбардировщик сделал вынужденную посадку на освобожденной территории в Польше. Пролетев чуть более 300 км, Девятаев доставил стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и испытывалось ракетное оружие нацистского рейха.

Восставшие в аду

Единственное в годы Второй мировой войны успешное восстание заключенных произошло в лагере смерти Собибор в Польше 14 октября 1943 года. Им руководил офицер Красной армии Александр Печерский. Узники должны были тайно поодиночке ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившимся на складе лагеря, перебить охрану.

Но план провалился. Заключенные были вынуждены прорываться через минные поля в лес. Две недели после побега немцы искали беглецов. Были пойманы и тут же расстреляны 170 человек. До конца войны дожили около 50 восставших, в том числе Александр Печерский.

В горе кокса на торговом судне

Невероятный побег из плена совершил Алексей Романов, бывший школьный учитель из Сталинграда. Курсант школы младших командиров встретил войну в казармах Брестской крепости, попал в плен и оказался в интернациональном лагере Веддель на окраине Гамбурга.

Вместе с бывшим политруком Иваном Мельником они решились на побег. Офицеры пробрались в порт, спрятались на судне в горе кокса. Когда корабль прибыл в нейтральную Швецию, грузчики обнаружили в трюме двух пленных: один был мертв, второй — Романов — подавал признаки жизни. Местные власти передали его политической полиции. Несмотря на давление и предложения остаться в Швеции Романов требовал связи с советским посольством. В 1944 году его репатриировали в СССР.

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru