Накануне 2 февраля мы вспоминаем вехи великой битвы на Волге. Но победа в Сталинградском сражении была бы невозможна без тыла. Именно в прифронтовой зоне левобережья базировались военные моряки, находились госпитали, и даже размещался штаб Сталинградского фронта.

Наблюдательный пункт в старой мельнице

Во время Сталинградского сражения с 14 октября по 24 ноября 1942 года в здании паровой мельницы села Безродное находился наблюдательный пункт 300-й стрелковой дивизии, самоотверженно и мужественно оборонявший волжскую твердыню.

А в районе Волжского речпорта также в октябре-ноябре 1942 года действовал командный пункт этой дивизии, переименованной впоследствии в 87-ю Гвардейскую стрелковую Перекопскую Краснознамённую ордена Суворова.

Боевое крещение соединение получило летом 1941 года на левом берегу Днепра. В октябре 1942 года его перебросили на Сталинградский фронт. Дивизия прибыла в район Камышина, откуда своим ходом выдвинулась на оборону Сталинграда, но оказалась в немецком окружении и с честью вышла из него под своим боевым знаменем.

Огнём артиллерии и миномётов дивизия оказывала помощь группе полковника Горохова в поселках Рынок и Спартановка. В декабре 1942 года она приняла основной удар танков Манштейна, задержав их прорыв к Сталинграду.

12 марта 1943 года 300-я стрелковая дивизия, понесшая значительные потери, была выведена в резерв и сосредоточилась в районе Краснодона. В апреле 1943 года она была преобразована в 87-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

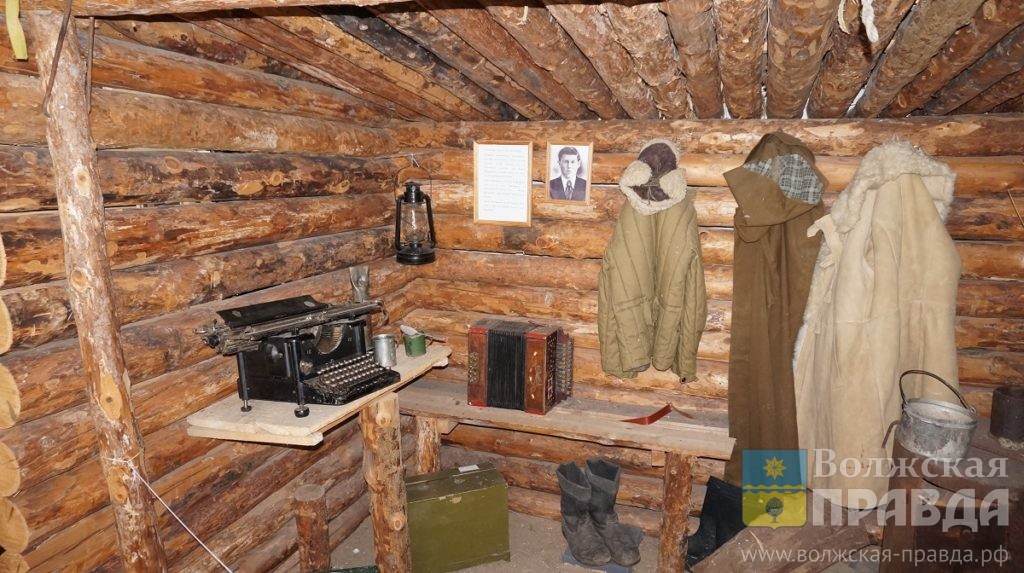

Боевое знамя соединения и личные фронтовые вещи ветеранов дивизии хранятся в школьном музее 23-й волжской школы. Он создан полвека назад по инициативе комдива Дмитрия Матвеевича Шабалова почти полвека назад, рассказавшего о мужестве и героизме защитников Сталинграда в своей книге «Десант в бессмертие».

Штаб фронта в среднеахтубинской дубраве

В ноябре 1942 года в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района находился штаб Сталинградского фронта. Первоначально он базировался в балке реки Царица. Но к поздней осени Красная Армия потеряла большую часть Сталинграда. В целях безопасности было принято решение вывести аппарат штаба на левый берег.

В лесном массиве за месяц был построен настоящий подземный городок. На строительство блиндажей, ходов-сообщений, накатов, бытовых помещений было использовано 294 вагона пиломатериалов. Не вырубая деревьев, было вынуто 4447 вагонов грунта.

Из Красного сада сталинградским сражением руководил генерал-майор Иван Семенович Варенников. Здесь аккумулировалась вся информация с поля битвы и регулярно отправлялась в Москву Верховному главнокомандующему- Иосифу Сталину.

В заволжском штабе фронта побывали практически все советские военачальники. Среди них были и организаторы контрнаступления Александр Василевский и «маршал Победы» Георгий Жуков. Также известно, что в штаб приезжали член военсовета Георгий Маленков, Никита Хрущев и делегат ЦК ВКП(б) Дмитрий Мануильский.

Штаб фронта располагался в Красном Саду всего 18 дней. В середине ноября перед самым контрнаступлением он передислоцировался в поселок Татьянка Светлоярского района. Правда не в полном составе — был выдвинут только передовой командный пункт во главе с Андреем Ивановичем Еременко. Ему было поручено следить за началом наступательной операции.

К сожалению, в Красном Саду не сохранилось ни одной постройки штабного подземного городка. В ноябре 1942 года немцы разбомбили Среднюю Ахтубу. И материалы укрепрайона, скорее всего, были использованы для восстановления местных поселков.

Про аэродром в Безродном

До Сталинграда первые немецкие самолеты долетели 7 ноября 1941 года. В тот день они усилено бомбили Кировский район: СталГРЭС и поселок Бекетовку. ПВО еще не было. Поэтому сразу после этого инцидента в Сталинграде занялись организацией противовоздушной обороны. Так возник аэродром в Безродном.

Здесь дислоцировалась 287-я истребительная авиадивизия 8-й воздушной армии. Ей командовал Герой Советского Союза участник боев за Испанию Степан Павлович Данилов. Если спроецировать военную карту на современный Волжский, то фронтовой аэродром находился на месте 9 и 10 микрорайона.

Всего же в Заволжье было организовано 20 летных полей, в том числе и в Средней Ахтубе. На строительство аэродромов привлекалось гражданское население. Уроженец Ленинского района, волжанин Михаил Федорович Дулькин, воин-десантник, освобождавший Вену, с одноклассниками копал капониры в районе Солодовки и Царева.

Для дезориентации неприятеля использовались и «ложные» отвлекающие аэродромы. Один из таких располагался в селе Верхняя Ахтуба. Временами там не было ни одного настоящего самолета – находились лишь макеты. Но в дни воздушного наступления Красной Армии на авиаплощадке могли находится 30-40 советских истребителей, которые наносили свой удар по вражеским войскам.

В небе под Сталинградом отличился и молодой летчик Сергей Бурназян, имя которого носит теперь сквер рядом с Волжским драмтеатром. Во время боёв за Сталинград он сбил 24 вражеских самолёта и был награждён орденом Красного Знамени.

Подвиг военных моряков

Почти полгода Волга была единственным путем снабжения героических защитников города. Летом 1942 года, когда немецкие войска вплотную подошли к Сталинграду и перерезали связь с центральной частью страны, для осажденного со всех сторон города Волга, действительно, стала «дорогой жизни».

Об этом выразительно пишет бывший командующий 62-й армией: «О роли моряков флотилии, о их подвигах скажу кратко: если бы их не было, возможно, 62-я армия погибла бы без боеприпасов и без продовольствия и не выполнила своей задачи» ( из книги В.И. Чуйкова «Начало пути».)

На долю моряков и речников выпало немало испытаний. Немецкая артиллерия и самолеты осыпали корабли шквальным огнем. Но стало еще сложнее, когда грянули первые морозы и по Волге пошел лед.

Моторы вырабатывали свой ресурс очень быстро. Поэтому из 10 бронекатеров в строю одномоментно находились не более 6. Остальные оперативно ремонтировались. Порой в полевых условиях под открытым небом экипажи перематывали двигатели, восстанавливали узлы и агрегаты. И снова выходили на переправу. Это тот подвиг, благодаря которому жили переправы.

С начала Сталинградской битвы группой бронекатеров Волжской военной флотилии командовал капитан Степан Петрович Лысенко. При высадке десанта на правый берег Волги он геройски погиб в бою в начале ноября 1942 года, посмертно награжден орденом Ленина. Похоронили героя в братской могиле в поселке Краснооктябрьский. Одна из улиц поселка носит его имя героя, а в Волжском есть улица Волжской военной флотилии.

«Иосиф Сталин» и 53 тысячи вагонов

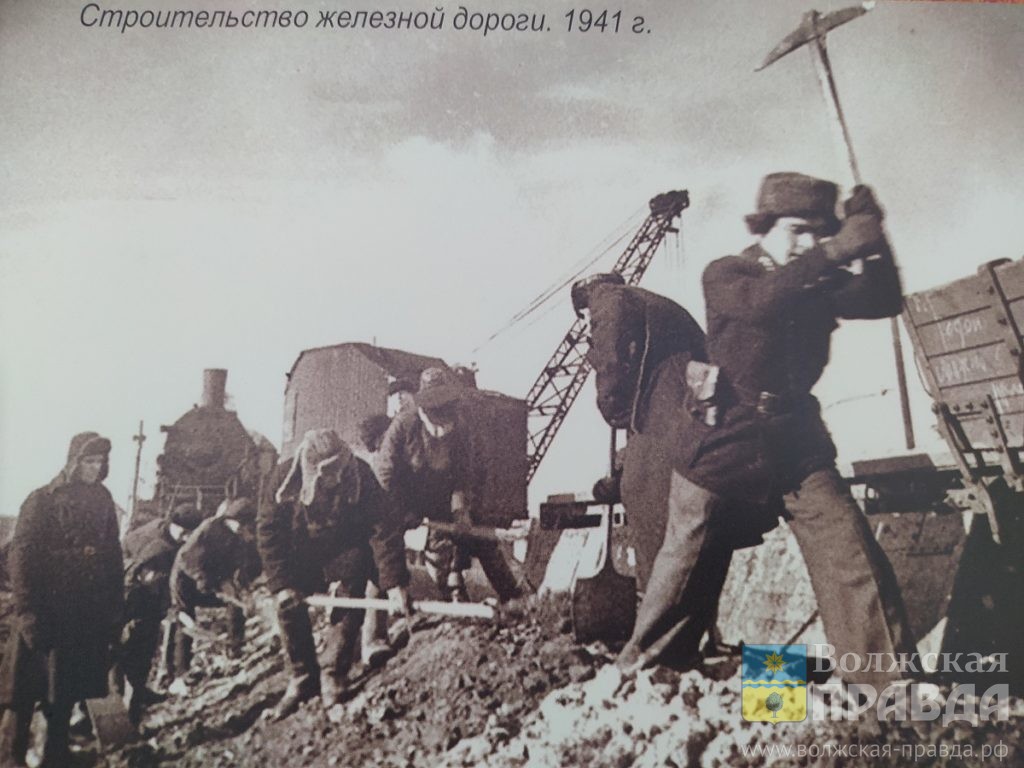

Во время войны между правым и левым берегом Волги существовала паромная переправа. Она была частью участка железной дороги Сталинград-Владимировка. Решение о строительстве приняли на перспективу — 12 сентября 1941 г.

Основной рабочей силой стали жители Сталинграда, а также колхозники Безродного, Средней Ахтубы, Ленинска, Заплавного. Женщины, дети и старики выходили на стройку с лопатами, ломами, тачками, носилками, приезжали на телегах, запряженных лошадьми, быками и верблюдами.

У каждого сельского района Заволжья было задание: сделать участок в 40-50 км. С колхозов и предприятий были мобилизованы 32 тысячи человек. Стройка шла рекордными темпами: дорогу возвели за 72 дня. А уже в январе 1942-го заработала паромная ледокольная переправа через Волгу, чуть выше поселка Спартановка.

На переправе трудились два мощных самоходных парома: «Переправа Вторая» и «Иосиф Сталин», а также ледокол «Саратовский» и баркас «Рутка». Они круглосуточно перевозили в Заволжье по 600 вагонов с ранеными, эвакуированным гражданским населением и техникой. Немецкое командование всячески стремилось сорвать работу переправы. В июле – августе 1942 года на волжскую переправу было совершено 150 авианалётов. Однако паромы продолжали трудиться до тех пор, пока к Волге не вышли вражеские танки.

После окончания Сталинградской битвы через переправу доставляли грузы для восстановления разрушенного города, строительства гидроузла и космодрома «Капустин Яр». Паромное сообщение ликвидировали в 1961 году, когда был построен мост через Волгу.

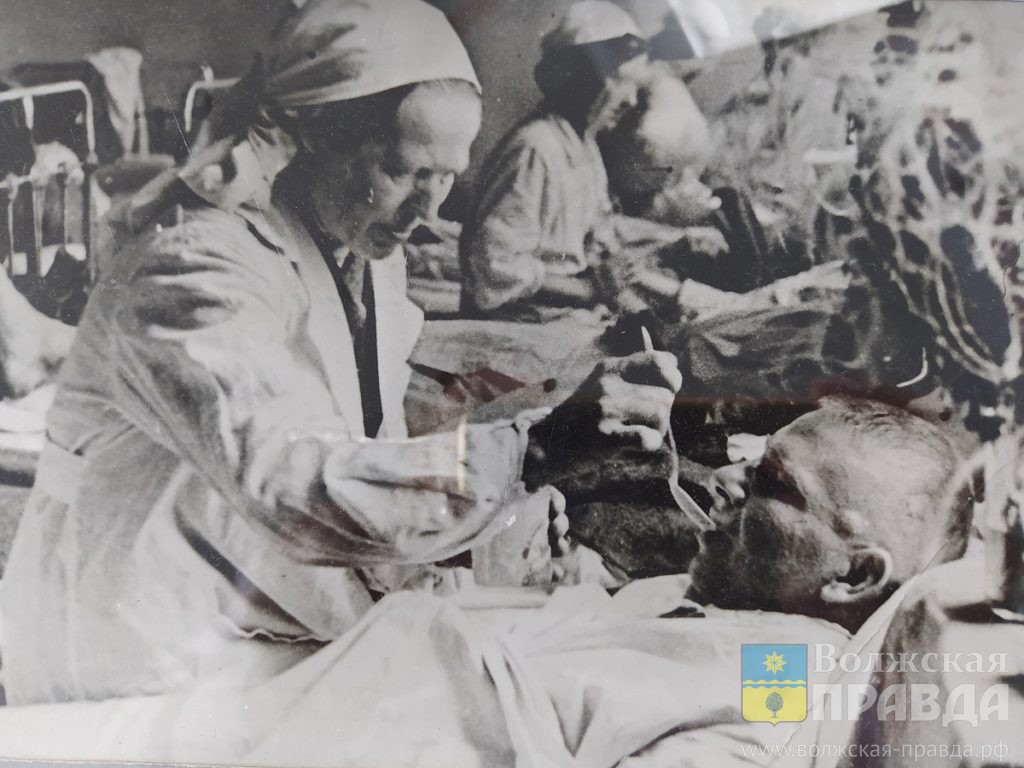

Госпиталь в старой школе

Заволжский тыл являлся мощной госпитальной базой. В период Сталинградского сражения в селах, хуторах, на берегах рек Ахтубы и Волги действовало 127 госпиталей, из них -38 на территории Среднеахтубинского района. Бои были настолько напряженными, что переброска раненых на левый берег Волги осуществлялась каждую ночь.

Заволжье сильно бомбили, поэтому возникла практика подземных госпиталей. Один из них находился близ села Верхняя Ахтуба. Лазарет- землянку вырыли в сентябре 1942 года на противоположном берегу реки в дубовой роще в районе современного Кировского сельского поселения. В армейских документах этот госпиталь значился как ЛПГ -689.

Кстати, в одном из таких фронтовых госпиталей самоотверженно трудилась волжанка Вера Павловна Каткова (Долгова). Уроженка Куйбышева начала свою фронтовую биографию в Сталинграде. Сержант медслужбы дошла до Берлина, за мужество отмечена боевыми наградами, в том числе медалью «За оборону Сталинграда».

Помимо медработников в госпиталях трудилось гражданское население. К хозработам привлекались и жители Безродного. В селе уже после Сталинградской победы были развернуты госпиталь № 4187 и эвакоприемник № 54. С февраля по апрель 1943 года они располагались в деревенских домах и семилетней сельской школе – одном из немногих зданий, которое уцелело после бомбежек. Госпиталь проработал в Безродном недолго, всего три месяца, а затем был переброшен на Донбасс вслед за наступающими на запад частями.

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru