Современную жизнь трудно представить себе без железнодорожной инфраструктуры. Появившись в России полтора столетия назад, сегодня железная дорога является самым популярным и востребованным видом транспорта. За несколько часов доехать на электричке с Волжского до Астрахани – обычное явление. А когда- то пуск железнодорожной ветки в Заволжье был грандиозным событием, к которому шли не один десяток лет.

Солевая дорога

Развитие заволжских территорий было связано в первую очередь с эксплуатацией Баскунчакского солевого месторождения. А первая железная дорога появилась на левом берегу Волги в 1882 году. Она соединила озеро Баскунчак и Владимировскую пристань. Сейчас это Ахтубинский район Астраханской области. Безродное эта магистраль обходила стороной- первая железнодорожная ветка появилась в Верхней Ахтубе только в 1941 году.

Но тем не менее, в Заволжье эта солевозная дорога выполняла очень важную функцию. Доставка одного поезда равнялась по грузоподьемности нескольким сотням подвод. Учитывая, что в основном было бездорожье, железнодорожный вид транспорта выгодно отличался от конных фур. Он обеспечивал стабильную доставку грузов независимо от сезона и был прочным фундаментом для развития территорий.

Баскунчакская ветка представляла собой небольшой участок в полсотни километров. На нем работали английские паровозы и иностранные платформы, привезенные морем из-за рубежа. Колея у солевой дороги была стандартной для Российской империи 1520 мм, но отличающейся от западной 1435 мм. Министр путей сообщения Мельников придумал это начинание еще во время строительства первой железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва. И это было стратегически важно.

Императору Николаю I удалось доказать, что отсутствие единого рельсового стандарта со странами Западной Европы затруднит возможную войну против России. Противнику придется переделывать под свой подвижной состав русские железные дороги или, наоборот, менять составы, что затруднит ход боевых действий и продвижение вглубь страны. Эта колея сохранилась и сегодня. Такой же стандарт имеют и трамвайные рельсы — 152 см.

Раньше, чем «закалялась сталь»

После баскунчакской ветки более протяженная железная дорога появилась в Заволжье, соединив Владимировку с Саратовым, в первые годы 20-го века. Но магистраль шла не в западную сторону к Царицыну, а далее на восток – к Астрахани – к рыбным богатствам Каспийского моря.

Из Саратова в Энгельс, расположенный на левом берегу Волги, поезда переправлялись на двух паромах. Больше всего на составах везли рыбу и баскунчакскую соль, добыча которой приобретает в конце 19-го века массовый характер.

К развитию транспортной развязки в Заволжье вернулись в период гражданской войны. Красный Царицын с трех сторон был окружен белогвардейцами. (Ситуация повторится и во время Великой Отечественной войны, когда Сталинград также попадет в аналогичное немецкое окружение).

Путь снабжения 10-й Красной армии со складами в центре России был возможен только через левый берег Волги. Но хороших дорог в Заволжье по-прежнему не было. Поэтому встал вопрос о строительстве железной магистрали сообщением Владимировская Слобода- Средняя Ахтуба — Красная Слобода. Это была временная военно-полевая дорога без возможности пассажирского движения.

За проект взялся инженер оружейного завода Константин Васильев- Васильков с группой специалистов при Царицынском Совдепе – совете рабочих и солдатских депутатов. Участок до Средней Ахтубы через Безродное был сооружен в феврале 1919 года. В работах принимало участие местное население, которое было мобилизовано на строительство железнодорожной ветки.

И это было чуть раньше, чем описанное в повести Николая Островского «Как закалялась сталь» сооружение узкоколейки. В Заволжье Царицынской губернии подобные события происходили зимой 18-19 гг.

Правда, заволжская железная дорога была построена только наполовину. В ходе боевых действий Царицын на несколько месяцев был разблокирован со стороны Москвы. И поэтому требовалось срочно восстановить уже имеющуюся линию, чем возводить в зимней степи новую ветку.

Поэтому из Москвы из Совета народных комиссаров пришло распоряжение – прекратить строительные работы на военно-полевой дороге Царицын-Владимировка, уложенные пути разобрать, перевести через замерзшую Волгу и уложить в районе Арчеды, Иловли и Филоново. То есть там, где были боевые разрушения от действий казачьей Армии атамана Краснова. Что и было сделано. А о строительстве железной дороги в Заволжье «забыли» на долгие 20 лет.

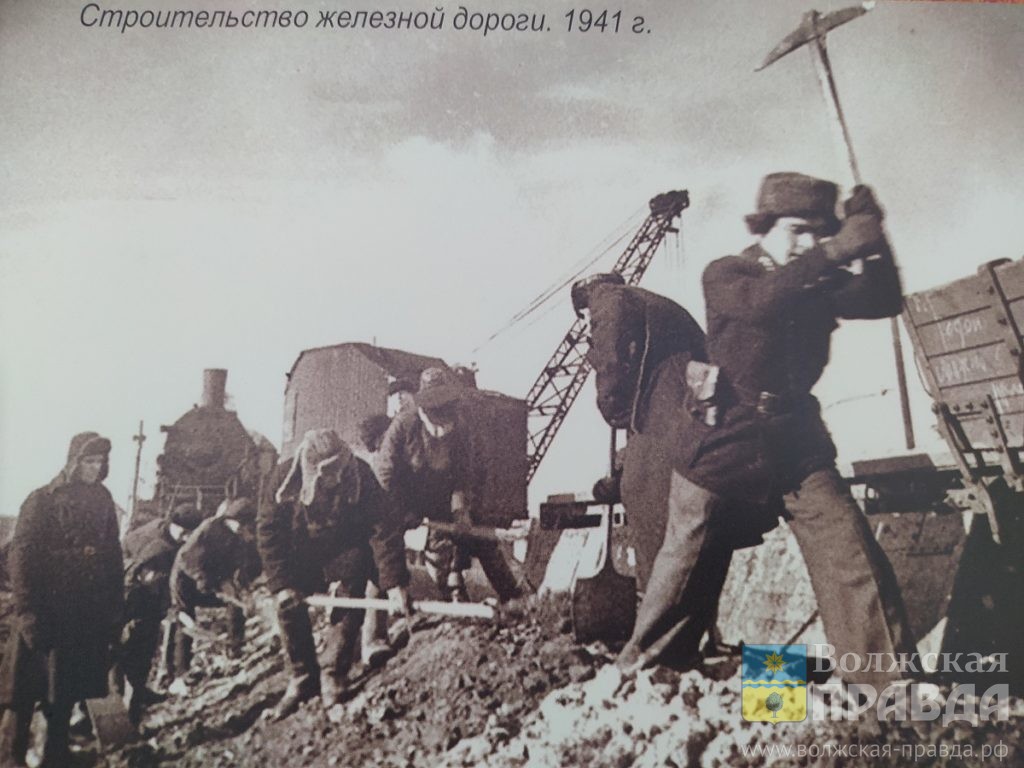

Железная дорога за 72 дня

В период Великой Отечественной Сталинград становится местом транзита эвакуированного населения с востока Украины, в частности с Донбасса. Кроме населения в первые месяцы войны в городе скопилось большое количество промышленного оборудования, которое требовалось Сибири и Уралу для производства танков, оружия и другой военной техники.

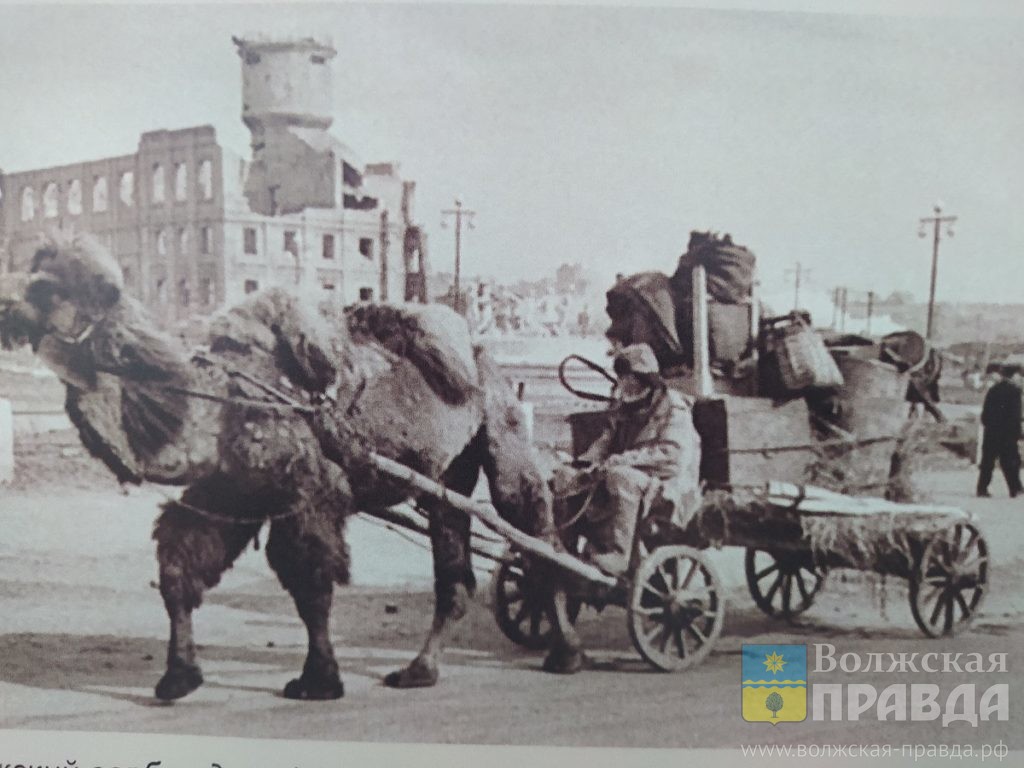

Но в связи с ранним ледоставом- Волга в 1941 году замерзла уже в ноябре- судоходство оказалось невозможным. Поэтому за 72 дня была построена железная дорога до станции Владимировка протяженностью 150 км. Она шла в обход Сталинграда на станцию Гумрак, также в степи около орловского песчаного карьера была организована станция Древний Вал. А при помощи паромной переправы железнодорожные составы перевозились с берега на берег в районе современного волжского поселка Паромный. Поэтому он и носит такое название. Кстати, на паромах работал местный житель Владимир Георгиевич Костяев, который позже делился воспоминаниями.

Маршрут заволжской железной дороги включал разъезд Безродный (он находился в том месте, где сейчас Станция Трубная), разъезд Заплавное, станцию Ленинск, разъезды Солодовка, Колобовка, станции Капустин Яр, Пологое займище и Владимировка. Часть станций совпадает с теми, которые работают и сегодня.

Дорога, построенная мобилизованным населением и военными инженерами всего за два с половиной месяца, доводилась до ума весной 1942 года. Магистраль положили без балластного слоя, и при подтаивании снега под весом поездов путь стал уходить в раскисшую глину. Поэтому потребовались дополнительные инженерные решения. Балластные работы начались в апреле и закончились в июне 1942 года.

Историки называют эту железную дорогу фундаментом Сталинградской победы. Из осажденного города вывозились эвакуированное мирное население и раненые бойцы в Саратов и Астрахань, где было более- менее была организована медицинская помощь. Также по этой ветке конвоировали пленных немцев. Пешие этапы вели в Капустин Яр, там сажали на поезда и везли в лагеря для военнопленных вглубь страны.

Кстати, на нашей заволжской ветке были задействованы паровозы особого резерва. В связи с нехваткой подвижного состава для работы на прифронтовых дорогах были организованы колонны паровозов, которые формировались далеко в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере и, экипируясь водой и топливом на промежуточных станциях, шли в район боевых действий.

Каждый эшелон включал две рабочие бригады. Они сменяли друг друга непосредственно в пути, а не на станциях как обычно. Такая организация процесса позволяла двигаться намного быстрее, не теряя время на лишние остановки. Такие сменные бригады могли самостоятельно отремонтировать локомотив, не заходя в депо, и восстановить железнодорожные пути.

Волжский начался с Паромного

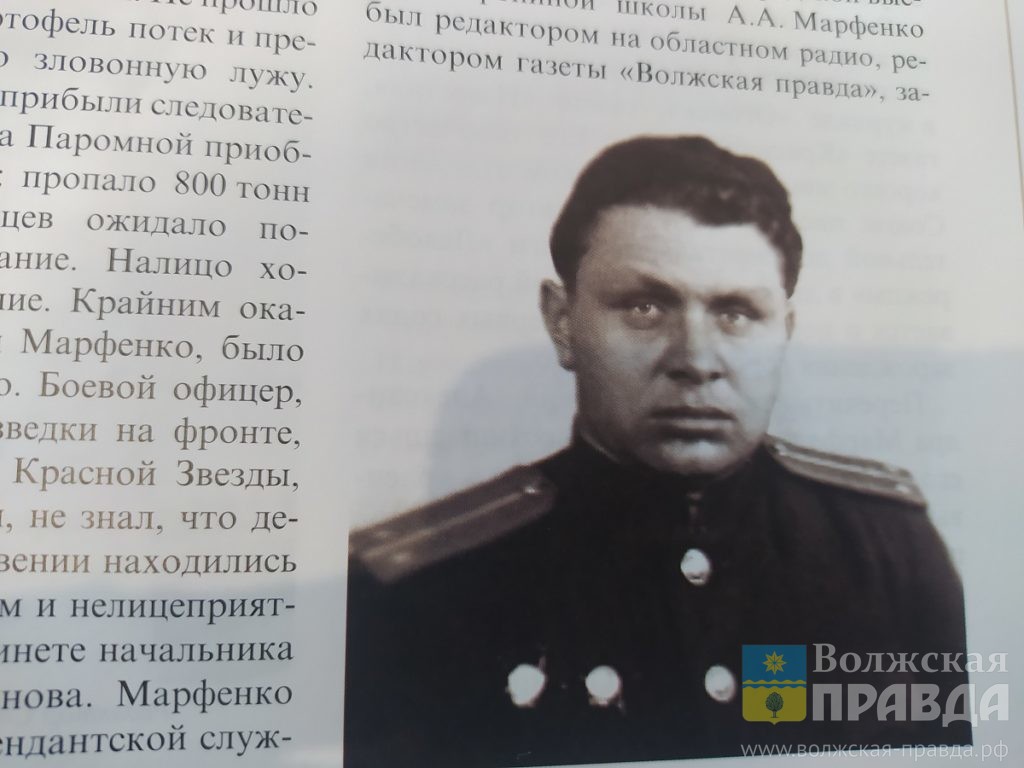

Эта ветка впоследствии пришлась очень кстати при строительстве Сталинградского гидроузла. В 1999-м фронтовик и известный волжский журналист Александр Марфенко выпустил свою книгу воспоминаний о грандиозной стройке, которая так и называлась – «Левобережцы».

В звании старшего лейтенанта МВД Марфенко был направлен в Верхнеахтубинский исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа и прибыл на стройку одним из первых в сентябре 1950 г. вместе с Федором Логиновым, который, по воспоминаниям очевидцев, сошел с поезда на станции Паромная в светлом костюме и парусиновых туфлях.

Что касается самого Александра Марфенко, то он был начальником лагерного отделения в поселке Паромный. Он вспоминал, что какое-то время жил в степи неподалеку от полустанка с заключенными без вышек, охраны, колючей проволоки. И был свидетелем, как зэки забили первый колышек в основание первого здания будущего Волжского.

Офицеры, которые охраняли зону, часто разживались продуктами и в первую очередь рыбой в вагоне-ресторане астраханского поезда. Происходило это на станции Паромная, когда состав ожидал переправы на правый берег.

А еще по заволжской железной дороге доставляли комплектующие на полигон Капустин Яр для первого старта ракеты Фау-2, вывезенной из Германии. Это были специальные поезда с кислородными цистернами, которые шли через нашу паромную переправу. Исторический запуск ракеты состоялся в октябре 1947 года – ровно 76 лет назад.

Кстати:

Проход двух огромных самоходных барж с подъёмными мостиками для выгрузки вагонов и локомотивов на берег в зимнее время между станцией Паромная и станцией Правая Причальная ( ныне Латошинка) в 1942- 1961 годах обеспечивал ледокол «Саратовский» британской постройки 1896 г. Теперь он и ныне лежит на дне Волги под мостом Энгельс-Саратов, судно затонуло по халатности экипажа.

Факт: Чтобы участки железной дороги от озера Баскунчак до дельты Волги не заносило песком, еще в начале прошлого века проводилась агролесомелиорация, то есть сажались лесозащитные полосы. В 1906 г. на должность заведующего пескоукрепительными работами Астраханской линии Рязанско-Уральской железной дороги был приглашен Александр Александрович Ходжаев. Опыты ученого показали, что в условиях сурового астраханского климата лучше произрастают такие растения, как шелюга, джузгун и кандым. В результате на протяжении десятков километров астраханской железной дороги были созданы мощные кустарниковые лесополосы.

Публикация подготовлена по материалам научных исследований кандидата исторических наук Максима Опалева

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru