20 сентября не стало писателя-краеведа, Почетного гражданина Волжского Тамары Афанасьевны Башлыковой. Не стало человека, который создал летопись нашего города, участвовал в создании историко-краеведческого музея, Клуба первостроителей. Эта утрата острой болью отозвалась в сердцах волжан.

Скорбят и сотрудники «Волжской правды». Тамара Афанасьевна была нашим другом, помощником, советчиком. Свои литературные произведения она вначале печатала в нашей газете, а потом уже они выходили в свет как книжное издание.

И есть какая-то закономерность в том, что свое последнее интервью, уже практически не вставая с постели, ни с кем из-за болезни не встречаясь, она дала именно нашему журналисту. Есть в этом что-то пророческое, как последнее «спасибо» любимой газете, как прощальный взмах руки перед уходом в Вечность.

И, знаете, мы решили не менять в этом материале настоящее время на прошедшее. Пусть так всё и остается, как будто она всё еще с нами…

Жить идеей

Когда у писателя-краеведа Тамары Башлыковой на одной из встреч спросили, как надо жить, то ожидали услышать от бывшего партийного работника (на шинном заводе какое-то время работала заведующей парткабинетом) цитату из Кодекса строителя коммунизма.

И это было бы вполне уместно, потому что свод принципов коммунистической морали разработан для воспитания молодёжи, делая упор на нравственное развитие человека. Так что никакой иронии, наоборот, дай Бог каждому следовать принципам этого Кодекса.

Но Тамара Башлыкова вопреки ожиданиям процитировала известного индийского мыслителя, что само по себе говорит о высокой степени ее образованности: «Возьмите одну идею. Сделайте эту идею центром своей жизни – думайте об этом, мечтайте об этом, живите этой идеей. Пусть мозг, мышцы, нервы, каждая часть вашего тела будут полны идеей, и просто оставьте все остальные идеи в покое. Концентрация – это и есть путь к успеху».

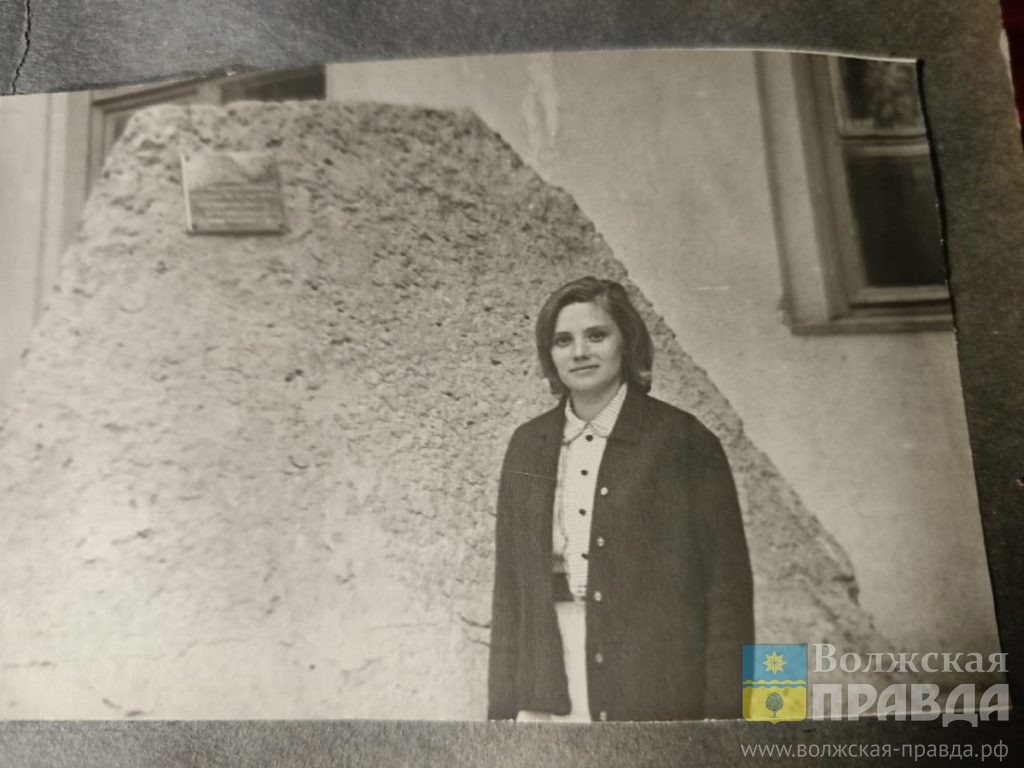

А ведь она и вправду так живет, без остатка отдавая себя любимому делу. Так было 60 лет тому назад, когда приехала в Волжский и занялась краеведением. Так происходит и сейчас, когда сделано столько, что можно спокойно почивать на лаврах.

…Спокойно?! Кто знает Тамару Афанасьевну, улыбнется. Башлыкова постоянно в поиске: знаний, мыслей, эмоций. Всей своей жизнью она доказывает, что старость наступает не тогда, когда календарь отсчитывает очередной десяток лет, а когда человек сам выходит из игры. Разве можно представить в этой роли Тамару Башлыкову?

Живой и родной

«Город Солнца» Томмазо Кампанеллы архангельская девочка Тамара прочитала лет в 15. Достаточно нежный возраст для философского произведения, но она всё поняла и была в восторге. «Как жаль, что нет такого идеального общества на Земле,- с грустью подумала она тогда. – Как это правильно, что преступлением в Городе считается злоба, неблагодарность, отказ в должном уважении, уныние, лень, шутовство, ложь. Центральное место занимает Храм Солнца. Он больше напоминает мне не церковь, а естественно-научный музей. На алтаре стоит глобус с изображением неба и земли, на своде главного купола — звёзды. Как же это красиво, как гармонично!». Тамара понимала, что увидеть Город Солнца наяву – нереальная мечта. Но, оказывается, иногда и такие мечты осуществляются, если очень захотеть.

Когда 24-летняя Тамара волею судеб оказалась в Волжском, то застыла в восторге прямо посреди дороги. Она не верила своим глазам: перед нею во всей своей красе предстал Город Солнца! И не важно, что заканчивался он кинотеатром «Спутник», а дальше простиралась степь. Зато сколько простора! Какая широкая главная улица, открытые и одухотворенные лица у людей! Дворец культуры — разве это не тот самый Храм Солнца из книги Кампанеллы? Он напоминал своим фасадом древний Парфенон на Афинском акрополе: на высоких постаментах – статуи, на стене – барельефы, на крыше Дворца скульптуры, олицетворяющие союз пролетариата, колхозников, науки и искусства. Залюбуешься! И сколько света разлито повсюду в этом городе, Боже мой, сколько света!

Это была любовь с первого взгляда.

Вот так Тамара Башлыкова и ее мечта нашли друг друга. И это был счастливый знак судьбы. Тамара Афанасьевна до сих пор относится к Волжскому как к живому и родному существу. Поэтому и стала его летописцем, воскресившим многие страницы из прошлого.

«Кипучей и могучей»

Молодость Тамары Башлыковой многих вводила в заблуждение. Казалось, что если она и специалист в каком-то деле, то начинающий. Однако за плечами девушки был не только институт, но и пятилетняя работа в Архангельском областном краеведческом музее – одном из старейших в России. Начало музейной коллекции было положено в 1837 году, и сегодня в нем 265 тысяч музейных предметов. То есть Тамара Афанасьевна умела работать с самыми разными коллекциями: минералогическими, естественнонаучными, документальными, нумизматическими, фотографическими, предметов материальной культуры. Это был настоящий профессионал!

Так что не приходится удивляться радостной реакции при знакомстве с нею директора единственного в то время народного музея Вениамина Коновалова, тем более что он и сам из Архангельска. Таких специалистов музейного дела, как Тамара Афанасьевна, в Волжском не было. И закономерно, что именно ее пригласили стать научным сотрудником в филиал Волгоградского областного краеведческого музея, созданного в Волжском в 1968 году. Незабываемое для Тамары Башлыковой время! Ей доверили то, что она любила, в чем знала толк – практически с нуля создать музей.

— Нас было двое: директор и я, научный сотрудник. Еще четыре бабушки-вахтёра, — вспоминает Тамара Афанасьевна. — Работу, которую мы развернули, вполне можно назвать «кипучей и могучей» — нужно было заполнять музей экспонатами, раскрывающими суть города, его привлекательность и неповторимость.

Тамара Башлыкова ходила тогда по всем трём еще пустым этажам и не могла поверить, что это просторное здание с колоннами – бывший магазин «Детский мир» — теперь музей, и она в нем работает!

Начала Тамара Башлыкова с поездок по заводам. Очень скоро первый этаж заняла продукция волжских предприятий: шины, трубы, резинотехнические изделия. Казалось бы, что может быть в них интересного? Но Тамара Башлыкова проводила лекции так, что люди выходили из музея восхищенными: каким, оказывается, спросом пользуется волжская продукция по всему миру! Сколько уникальных изделий выпускают на Волжском химкомбинате!

Этот дар Тамара Афанасьевна не растеряла и поныне. Недаром столько лет была лектором Общества «Знание»! Она выступает в библиотеках, школах, институтах, в различных молодежных центрах, ее с интересом слушают как научные сотрудники, журналисты, так и первоклассники.

Второй этаж музея отвели под экспонаты, связанные со строительством ГЭС. Сколько было встреч, бесед с первостроителями, бесценных находок!

На третьем этаже расположился выставочный зал. И первой выставкой стала экспозиция из Русского музея Ленинграда. Тамара Башлыкова гордилась, что в небольшой городок «приехали» шедевры мировой живописи. Добиться этого было не так просто. Она добилась.

Все три этажа музея удалось заполнить буквально за два года – это рекордный срок. Перечисляешь достижения музейного работника Тамары Башлыковой, и кажется, всё ей давалось легко. Находи, привози, размещай… Что тут сложного?

Экспонаты, говорящие правду

Но это только на первый взгляд. Чтобы создать интересные коллекции, нужно гореть идеями, которые не отпускают ни в отпуске, ни в выходные дни. Это была настоящая любовь. Каждый экспонат она тщательно отбирала, и даже когда их стало много – помнила о каждом: его истории, откуда привезён или кто принёс. Это была настоящая страсть, которая победила скептиков, утверждающих, что в историко-краеведческом музее должны лежать бивни мамонта и стоять чучела местных птиц и животных.

Тамара Афанасьевна заразила своим свободолюбием, оригинальным подходом к составлению экспозиций и других сотрудников музея. Она передала им состояние влюбленности в свое дело. И не раз музей поражал волжан неожиданными выставками уже и после того, как Тамара Башлыкова сменила место работы, став руководителем городского Управления культуры. Традиции, у истоков которых она стояла, прижились и стали развиваться.

Одна из музейных выставок запомнилась волжанам тем, что впервые именно историко-краеведческий музей выставил экспонаты и документы, которые «говорили правду», — так писали местные газеты.

Нашим молодым современникам даже и не понять, о чем это мы. Уже изданы сотни книг о репрессиях, сталинских лагерях и так далее. Теперь ведь и свобода слова, и свобода вероисповедания, и свобода передвижения: выбирай любую точку на планете и езжай, никто не держит.

А в 1999-м, когда случилась эта выставка, правда только-только проклёвывалась. Еще совсем недавно факты, которые не вписывались в советскую действительность, афишировать было не принято. Ну вот, например, везде и всюду Всесоюзную стройку называли не иначе как ударной комсомольской. И здесь действительно с энтузиазмом работали посланцы всех республик Союза, главным образом — молодежь.

Но сначала (с 1950 по 1954 год) основной рабочей силой были заключенные. Конечно, для старожилов города никакого секрета в этом не было. Зато как слушали экскурсоводов школьники! Вот так открыто и, главное, с предоставлением фактического материала говорилось в стенах музея впервые.

Фактический материал – это макеты лагерного отделения № 2, фотоснимки Федора Шевченко, некоторые из них были представлены на обозрение впервые: Федор Логинов с двумя сыновьями на митинге, ребята-сапёры…

И сколько раз в экспозициях прошлого и настоящего повторялось это магическое слово «впервые», которое так любила Тамара Афанасьевна, работая в музее!

Сегодня Волжский историко-краеведческий музей с тремя филиалами собрал более 70 тысяч единиц хранения, включая уникальные коллекции народного костюма, самоваров и посуды. Музейные сотрудники занимаются изучением истории строительства Волжской ГЭС, промышленности, культурной и социальной жизни волжан. Экскурсии, музейные занятия, лекции, выставки и массовые музейные мероприятия с использованием современных технологий, таких как мультимедиа презентации и выездные выставки, — всё это востребовано волжанами и гостями нашего города. На сайте музея написано, что он хранит прошлое, изучает настоящее, создает для будущего. Универсальная формула!

И очень может быть, что когда-нибудь появится на здании мемориальная табличка с именами основателей музея. В числе первых в этом списке будет Тамара Башлыкова.

Первую книгу писала 20 лет

Для Тамары Башлыковой как писателя-краеведа всё началось, когда она занялась темой села Безродного.

Свою первую книгу «Были Заволжского края», где собраны бесценные сведения о прошлом, Тамара Башлыкова писала 20 лет. Оно того стоило, потому что сведения, которые разыскала автор, даже не регионального, а всероссийского значения. Она дополнила известные исторические факты о старообрядцах новыми сведениями из жизни села Безродного, на месте которого расположен город Волжский. Многие специалисты ради таких открытий готовы потратить не десятки лет, а всю свою жизнь.

Речь идет о тайне подземных ходов в селе Безродном. Разговоров о них ходило много, со временем факты обрастали легендами, небылицами, и люди уже стали сомневаться: вправду ли существовали эти ходы старообрядцев, иных ли раскольников? Да или нет? Ответить на этот вопрос очень хотелось и Тамаре Башлыковой, тем более что интерес подстёгивали события, происходившие на одной из строительных площадок.

В начале 60-х годов шла стремительная застройка города. Неожиданно на территории нынешнего 39 квартала во время инженерно-геологических изысканий на глубине почти восьми метров был обнаружен необычный черный суглинок с битым стеклом вперемешку и черепками. Пройденный на месте этой скважины шурф вскрыл… подземный ход. Вот это да! Находка удивила, заинтересовала всех, кто о ней знал. Когда расчистили завал, то открылись проходы и в двух других направлениях, один из которых раздваивался. Так были обнаружены подземные ходы, о которых ходило столько слухов.

Вряд ли были бы известны такие подробности, если бы Тамара Башлыкова не разыскала инженера-геодезиста В. И. Бондаренко из числа тех, кто первым обнаружил необычную находку, и обо всём расспросила. Сведения, полученные от очевидца событий, бесценны – это подтвердит любой краевед.

Плюс ко всему: встреча с инженерами-геодезистами, геологами, спелеологами, обследовавшими пещеры, – Тамара Афанасьевна нашла в городском архиве пояснительную записку с цифрами, фамилиями, датами. И этот документ имел в ее поисках решающее значение. Как говорится, что написано пером…

Казалось бы, такая гигантская работа проведена! На самом же деле это было всего лишь предисловие к долгому поиску краеведческих фактов. Если сравнивать с музыкальным произведением, то прозвучала лишь прелюдия. Фуга была впереди.

Когда читаешь книгу Тамары Башлыковой «Были Заволжского края», то находки и открытия автора, следующие одни за другими, заставляют сравнивать литературное произведение с детективом, настолько всё интересно, панорама действий разворачивается красочно и объемно. Но опять же — это только на первый взгляд. На самом деле всё иначе. Факты не выдумываются из головы, они добываются, как шахтеры добывают алмазную руду.

Так же работают настоящие историки-краеведы. Архивы – вот их основной «кабинет». Пыльные фолианты изучают построчно зачастую годами, пока не найдут то, что ищут. Ведь каждая их мысль, каждый вывод должен быть подтвержден железобетонными фактами. Как часто груда отбитой «породы» оказывается пустой – без единого намёка на драгоценную руду! И только самые упорные, самые одержимые своей идеей открывают тысячный по счёту документ и находят счастливый билет!

Таким открытием для Тамары Афанасьевны стало однажды «Повествование о безродненских пещерокопателях», которое волжский писатель-краевед обнаружила в журнале «Епархиальные ведомости». Автор – послушник Покрово-Болдинского монастыря Иван Черкасов. Он несколько месяцев жил в пещерах, поэтому нет никаких оснований ему не верить.

Так Тамара Афанасьевна стала открывателем всеми забытой истории о раскольниках-еретиках, живших в безродненских пещерах, о лжепроповедниках и многом другом. Благодаря упорным изысканиям волжского писателя-краеведа Тамары Башлыковой была разгадана тайна безродненских пещер.

Материалы по исследованию ходов хранятся сейчас в Волжском историко-краеведческом музее, а книги Тамары Башлыковой есть в волжских библиотеках и по-прежнему востребованны.

Две истории одного села

Книг, вышедших из-под пера писателя-краеведа, немало. И было бы странно, если бы Тамара Башлыкова остановилась только на одной. Увлечение историей родного края давно переросло у нее в главную идею жизни. Поэтому не могла сдержать себя от страстного желания рассказать другие, не менее интересные истории, в том числе о строительстве города как естественном продолжении летописи Заволжья.

И снова встречи, работа в архивах страны. Книга «Безродное. Верхняя Ахтуба. Волжский» наталкивает на размышления. Как началось заселение нашего края русскими людьми? Оказывается, в XYIII веке царское правительство поселило здесь массу народа из разных губерний России, чтобы выстроить казенный шелковый завод. В XX веке уже советское правительство решило осуществить грандиозный план – построить самую мощную в Европе гидроэлектростанцию и создать искусственное море для орошения земель Нижнего Поволжья. Это послужило основанием для строительства нового посёлка, потом города Волжского.

Тамара Башлыкова рассказывает, каким образом на одной и той же территории создавались две совершенно разные истории. И нет в ее повествовании ни выдуманных фамилий, ни фантазийных сюжетов. И тем не менее каждый, кто берёт в руки эту книгу, остается влюбленным в людей, о которых в ней рассказано, и в автора, сумевшего с такой любовью вывести из небытия характеры, судьбы, забытые имена.

В книгах «Волжскому — 50» и «Волжскому — 55» собраны материалы о волжанах, оставивших добрый след в истории города. И это не просто биографии, а рассказы, в которых люди предстают думающими, с беспокойными открытыми сердцами – одним словом, живыми. Вот стихи Александра Марфенко, подтверждающие талант одного из первых журналистов стройки, а потом главного редактора «Волжской правды». Первостроитель города Марк Петрович Калиниченко на фото в кругу своего многочисленного семейства. Вместо сухих перечислений наград и званий – открытые лица, умные глаза. Снимок передаёт атмосферу взаимопонимания и безмерного уважения друг к другу членов этой семьи.

Председатель исполкома горсовета Даниил Прохорович Сысоев предстаёт перед читателем человеком государственного масштаба и в то же время доступным, искренним. Есть цитата из обращения к волжанам легендарного строителя Николая Кухаренко: «В жизни каждого человека бывают дорогие сердцу события. По ним ты чувствуешь кровную связь с землей, которая тебя породила. И ты можешь признаться, что всегда был готов отдать Родине, своему народу всё самое дорогое, чем распоряжаться вправе лишь ты один». Как не влюбиться в такого человека, изображенного Тамарой Башлыковой?

В рассказе о Волжском историко-краеведческом музее немало места отведено коллекциям, в том числе, к примеру, русского платка. Какой блистательный экскурс в историю!

Что главное в краеведческих книгах Башлыковой, помимо интересных фактов? Они наполнены живым током любви: к детям Волжского городского детского фонда в книге «Адрес надежды – Ленина,97», к родному городу во всех его ипостасях. К примеру, в книге «Волжский: улицы, история, памятники» описана история 210 улиц!

Почему улица Заводская стала Заводской? Автор объясняет. Она «упиралась» в производственное объединение «Энерготехмаш». Об этом предприятии Тамара Афанасьевна собрала немало сведений. А как появилось название улицы Волгодонской? В честь строителей Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина. Когда закончилось его строительство, то большая партия гидростроителей вместе с начальником Александром Петровичем Александровым прибыли на строительство Сталинградской ГЭС и города Волжского.

Школьники и студенты пишут сочинения и рефераты, используя справочный материал, собранный в книгах Тамары Башлыковой. Кстати, насчёт школьников. Идея Башлыковой – создать дневник волжского школьника – нашла активную поддержку среди учителей. Пять тысяч первоклассников в течение года в личных дневниках ежедневно через фотографии и подписи под ними знакомились с историей города Волжского: гербом и флагом, памятниками и знаменитыми земляками. Факты поданы в ненавязчивой лаконичной форме, поэтому усваивались детьми легко.

«Пиши дальше»

…Дело было так. Будучи в то время начальником городского Управления культуры, Тамара Афанасьевна Башлыкова решила создать в городе Клуб первостроителей. Вначале идея показалась властям неожиданной, ведь в стране до сих пор не было ничего подобного. Вопросы посыпались один за другим: что это за клуб? Каковы его цели и задачи?

Тамара Афанасьевна аргументировала идею так: в городе 11 тысяч ветеранов труда. Когда-то они построили «оазис в степи» под названием город Волжский, потом стали его благоустраивать, создавать системы образования и здравоохранения, развивать культуру, спорт. Каждый внёс в историю города существенный вклад. Но имена начинают забываться!

— Взять хотя бы Александра Петровича Артемьева. Говорит вам о чем-либо это имя? – горячо убеждала она оппонентов. — Между тем он приехал на стройку с командировочным удостоверением № 1. Первостроители Волжского стали киевлянами, петербуржцами, москвичами, в общем, рассеялись по всему свету. Надо их разыскать, организовать переписку, приглашать на праздники. Все знают, что Николай Лукьянович Кухаренко строил гидроэлектростанцию, промышленный комплекс, за что и награжден Звездой Героя. Но ведь он еще и поэт самобытный. Разве не стоит он того, чтобы устроить ему в будущем клубе творческий вечер? Если первостроителей объединить, то такая мощная организация перевернёт (в хорошем смысле этого слова) весь город: наведёт порядок, поведёт за собой молодёжь. Нужно, чтобы ветераны жили не каждый сам по себе, а в коллективе! Эта сила станет ведущей и самой созидательной в городе!

Идея Тамары Афанасьевны работала на будущее, на наше сегодня. Она будто предвидела, что значимость Клуба первостроителей для города, для юных волжан будет стремительно возрастать год от года. Из 11 тысяч в городе осталось 400 первостроителей. И только они теперь могут рассказать, как строились ГЭС и город Волжский, о важных вехах грандиозного пути. Тамара Башлыкова, вот уже несколько лет будучи председателем Клуба, записывает каждое их слово, каждый добавочный штрих к уже существующим фактам. К 70-летию города Тамара Афанасьевна создала музей Клуба первостроителей. Тамара Башлыкова умеет делать мечты былью.

Как ей это удаётся – вопрос не риторический, потому что интересует многих. У нее есть ответ: хорошие люди на жизненном пути встречались, которые помогали и словом, и делом. Имя им — единомышленники. Таким стал директор Волжского полиграфического комбината Николай Сергеевич Мищенко, издав ее первую книгу практически за свой счет в тяжелое для страны время. Потом Анатолий Александрович Ширяев, в то время глава администрации города, пригласил в свой кабинет и сказал: «Пиши дальше. Ждем твоих книг!» Лев Михайлович Кириченко, будучи председателем Фонда развития промышленности Волгоградской области «Перспектива», не раз оказывал материальную поддержку в издании книг; глава города Игорь Николаевич Воронин всегда протягивает руку помощи; друзья-первостроители отдают свои фотографии из семейных альбомов, даже если они в единственном экземпляре.

Нетрудно догадаться, почему в жизни Тамары Башлыковой всё складывается именно так. Жар ее души, целеустремленность в краеведческих поисках заражают окружающих энергетикой высоких помыслов. Тамара Афанасьевна раскрывает людям забытые страницы прошлого. И люди ей за это говорят «спасибо».

Невольно возникает сравнение с древними почерневшими иконами, на которых ничего не разобрать. Но вот приходит реставратор, начинает доску расчищать, и тогда из-под темных наслоений олифы начинают проявляться чистейшие краски: киноварь, голубец, позолота. Они сияют так, что любое сердце дрогнет от восхищения при виде этого богатства, любая душа наполнится благодарностью к реставратору.

Вот так и Тамару Башлыкову волжане будут благодарить столько, сколько будет стоять на Земле лучший город Земли – Волжский. Эта удивительная женщина приложила немало усилий, чтобы именно так воспринимали его не только старожилы, но и юное поколение. И чем дальше от нашего времени, тем бесценнее будет ее многолетний кропотливый труд, пронизанный любовью к родному краю и людям…

Татьяна Рогозина

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru