В сентябре исполнилось 110 лет со дня рождения лауреата Ленинской премии Сергея Смирнова. Делом жизни этого советского писателя, фронтовика, стало увековечение памяти защитников Брестской крепости. Он проделал колоссальную работу, которую можно сравнить с чудом. Сергей Сергеевич потратил 10 лет, чтобы разыскать выживших в той бойне 41 года, и именно благодаря их рассказам мы так много теперь знаем об обороне этой твердыни.

Это не должно стереться из памяти

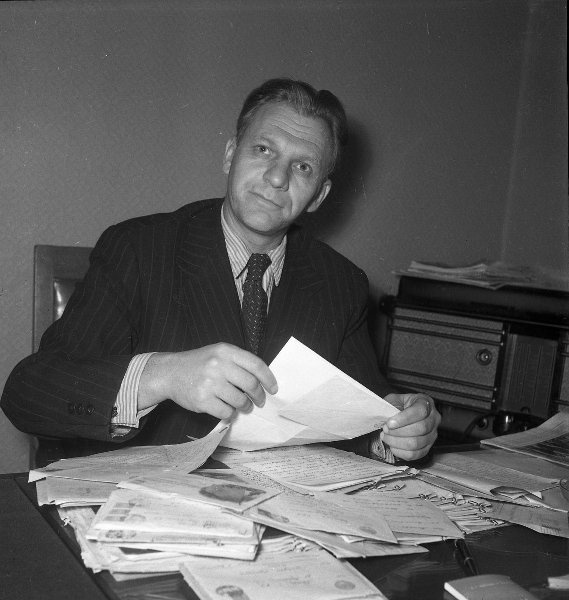

Родился Сергей Смирнов в Петрограде 26 сентября 1915 года. Его детство и отрочество прошло в Харькове. Отец был инженером, отсюда и первоначальный выбор профессии сыном — после школы Сергей поступил в Московский энергетический институт. Однако, не доучившись год до получения диплома, талантливый парень оставил электротехнику и подал документы на первый курс Литературного института им. М. Горького.

Вот только было это в июне 1941-го, так что постигать тонкости писательской профессии ему пришлось уже после Победы. Повесток такие люди не ждали, вот и Сергей Смирнов ушел добровольцем в истребительный батальон.

В 1942 году он окончил училище зенитной артиллерии, воевал на Северо-Западном фронте, 1-м, 2-м, 3-м Украинских фронтах. Но литературный талант молодого военного был замечен, и с июля 1943 он — специальный корреспондент редакции газеты «Мужество».

После войны Сергей Смирнов работал редактором в Воениздате, уволился в 1950 году в звании подполковника. Был заместителем главного редактора журнала «Новый мир», а в 1959-1960 годах возглавлял редакцию «Литературной газеты».

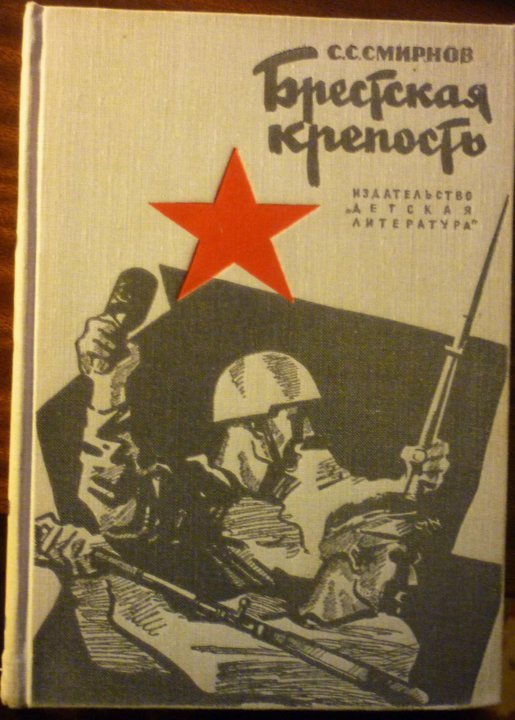

Он снимал документальное кино, делал передачи на совсем молодом тогда советском телевидении и на радио, но, пожалуй, главным трудом Сергея Смирнова стала книга «Брестская крепость». Причем, книга пользовалась таким успехом, что за короткий период выдержало два издания — в 1957 и 1965 годах (второе было значительно дополнено и расширено). Но в последние годы об этом труде почему-то практически не вспоминают.

Сын писателя Андрей Смирнов (тот самый знаменитый кинематографист, снявший фильм «Белорусский вокзал»), сказал об отце так:

«Память о нем постепенно стерлась из средств массовой информации, выросло поколение, которое понятия не имеет о том, что был такой человек, была такая книга – «Брестская крепость»… И вот наша мать меня с братом упрекает, говорит: «Что же вы ничего не делаете, чтобы помнили об отце?» Я на это отвечаю, что он сделал такое важное дело, что, я надеюсь, может быть, со временем в памяти русского народа оно не должно стереться. А если сотрется, то все усилия бесполезны».

Так в чем же заключалась ценность проделанного Смирновым-старшим титанического труда?

Долгий бой майора Гаврилова

В 1957 году в «Библиотеке журнала «Огонёк» вышла книжка «В поисках героев Брестской крепости». А вначале 1960-х – полная версия, вобравшая 10 лет работы, за которые писатель разыскал более 300 выживших героев.

Причем, простыми интервью он не ограничивался. Выслушивая истории защитников Брестской крепости, Сергей Сергеевич старался непременно им помочь, восстанавливая доброе имя, выбивая положенные пенсии, отправляя письма в Военную прокуратуру с просьбой пересмотра их дел.

За несколько лет до смерти, когда Сергей Смирнов получил страшный онкологический диагноз, он, уже сильно ослабевший, отправился в музей Брестской крепости, и передал в его собрание весь свой архив по выжившим защитникам.

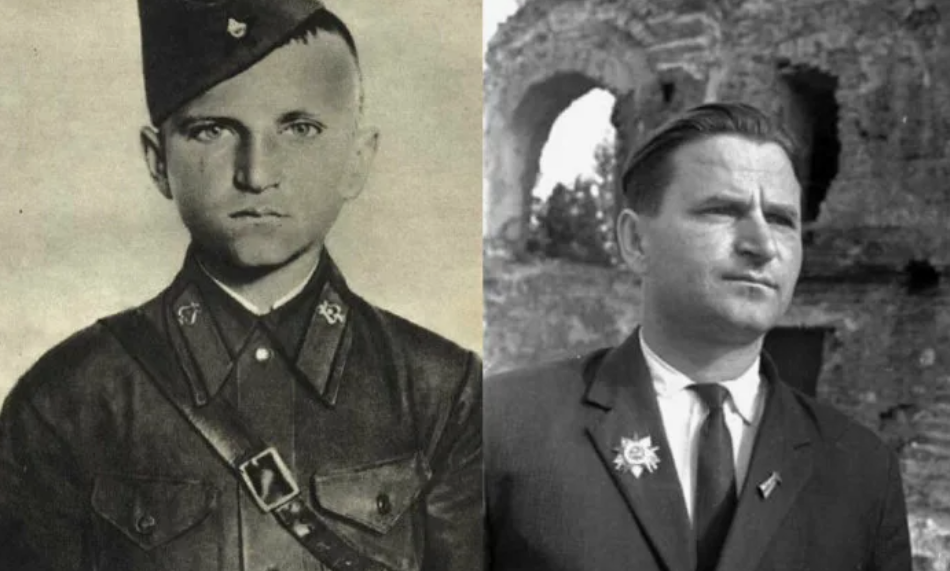

А ведь долго считалось, что все защитники крепости погибли. Именно поэтому документальная повесть Смирнова стала сенсацией. А одному из её главных действующих лиц – Петру Михайловичу Гаврилову – присвоено звание Героя Советского Союза. Не проделай Смирнов свою работу, скорее всего, этого бы не произошло.

Судьбы Гаврилова достойна отдельной кинокартины. За первый день штурма гитлеровцы потеряли более 300 человек, включая 21 офицера. Но их человеческие ресурсы были безграничны… В руинах крепости немцы пленили несколько сотен бойцов РККА. Гаврилову с группой из 12 красноармейцев удалось укрыться в подземельях. Ночью они выходили на поверхность атаковать врага. В лапы гитлеровцев Петр Гаврилов попал 23 июля 1941 года уже раненным. Вот выдержка из книги Смирнова:

«…пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощённым до крайности. Это был в полном смысле слова скелет, обтянутый кожей. До какой степени дошло истощение, можно было судить по тому, что пленный не мог даже сделать глотательного движения: у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь. Но немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот человек, в чьём теле уже едва-едва теплилась жизнь, всего час тому назад, когда они застигли его в одном из казематов крепости, в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких гитлеровцев».

После излечения майора Гаврилова этапировали в лагерь. Он прошел Хаммельбург и Равенсбрюк, но освобождение в мае 1945-го еще не было финалом злоключений героя. Сначала фильтрационный лагерь для бывших военнопленных на Дальнем Востоке, потом возвращение в родное село, лишение партбилета, единственной медали… Гаврилов позже рассказывал, что односельчане кидали картошкой в спину, как в предателя. Не было и достойной работы. Дошло до того, что какое-то время Петру Михайловичу пришлось трудиться золотарем – чистить выгребные ямы…

Все изменила как раз книга Смирнова, которая восстановила доброе имя героя.

«Я — русский солдат»

Впрочем, этот защитник крепости был не единственным, кому присвоили звание Героя Советского Союза за её оборону. Получил его и лейтенант-пограничник Андрей Кижеватов – посмертно, и тоже в 1965 году, после выхода книги.

Вот официальная информация о подвиге Андрея Митрофановича Кижеватова из сборника «Пограничная служба России. Энциклопедии. Биографии» (Москва, 2008 г.):

«В июле 1940 года Кижеватов А.М. стал начальником пограничной заставы 86-го пограничного отряда (бывшего 17-го). 22 июня 1941 года он умело организовал оборону заставы и штаба комендатуры. Укрепившись в разрушенном здании, подчинённые А.М. Кижеватова за ночь отбили 6 вражеских атак, дважды переходили в контратаку. В ночь на 23 июня Кижеватов вывел оставшихся в живых пограничников в казематы Брестской крепости в районе Тереспольских ворот и возглавил оборону этого участка. В непрерывных боях был ранен, но продолжал сражаться. В начале июля 1941 г. получил задание прорваться к понтонному мосту через реку Буг и взорвать его. В этом бою погиб. Осенью 1942 года в районе деревни Великорита (Брестская обл.) фашистами расстреляна семья А.М. Кижеватова (мать, жена, две дочери и сын)… Постановлением Совета Министров от 30.05.1958 имя А.М. Кижеватова присвоено 4-й пограничной заставе 86-го Брестского пограничного отряда Западного пограничного округа»

Знаменитая повесть писателя-фронтовика Бориса Васильева «В списках не значился», фильм по которой вышел к 80-летию Победы, также базируется на рассказе из книги Смирнова. Писатель раскопал, что музыканта Залмана Ставского, заключённого брестского гетто, в апреле 1942-го немцы привезли в крепость и заставили спуститься в подземный ход, чтобы уговорить засевшего там человека сдаться. Человек, возраст которого Ставский не смог определить, согласился с ним выйти. И на вопрос об имени ответил: «Я — русский солдат». Пройдя несколько шагов, боец упал и тут же скончался от истощения. Выдержав паузу, немецкий офицер отдал мёртвому противнику честь. А фашисты больше не заходили на территорию крепости.

Второй шанс Петра Клыпы

Среди разысканных Смирновым героев Брестской крепости был и самый юный участник обороны — Пётр Клыпа. На момент начала войны ему было 14 лет.

Родился Петя в сентябре 1926 года в Брянске. Отца он потерял в раннем возрасте и до 13 лет жил с мамой. А потом его забрал к себе старший брат Николай, который служил в Красной Армии.

В октябре 1939 года его дивизию отправили в Брест-Литовск. Казармы 333-го стрелкового полка, где служил Николай и где воспитывался Петя, находились как раз в крепости.

Поведение норовистого подростка никогда не было примерным, к тому же и учился он неважно. Мальчишке больше нравилось проводить время среди военных. Утром 22 июня 1941 года у Пети были планы: он договорился с другим своим товарищем, Колей Новиковым, который также воспитывался в музыкальном взводе, пойти на рыбалку. Но нападение нацистов положило конец этим мечтам.

Петя проснулся от грохота взрывов, но, несмотря на то, что был оглушен, не стал бежать из крепости. Вместе с другими солдатами он приготовился к бою, держа в руках винтовку. Позже он помогал раненным солдатам, принося им воду и еду, ходил в разведку, стрелял по нацистам из пистолета и даже участвовал в штыковых атаках.

В начале июля, когда у защитников Бреста закончились боеприпасы, командование решило попытаться прорваться к другому берегу Буга. Однако попытка оказалась неудачной: большинство солдат погибло, а Петя попал в плен.

Немцы решили запечатлеть колонну пленных бойцов РККА на камеру. Они хотели показать, что сопротивление бесполезно и что солдаты устали. Однако Клыпа заметил, что их снимают, и показал оператору кулак. За это его жестоко избили.

Петра и его товарищей, других воспитанников музыкального взвода, отправили на работы в Германию, и домой он вернулся только в 1945 году. Интересная деталь – освободившие Клыпу американцы предлагали уехать с ними в США, но он отказался.

По возвращении домой Петру не повезло с выбором компании. Его школьным товарищем был Лев Стотик. После он занялся спекуляцией и воровством, а Петя стал его сообщником.

Сам он оружие не использовал, но и своему товарищу не мешал. Однажды Стотик убил человека, который оказался бывшим сотрудником милиции. Через два года преступников поймали. Вот что Пётр сказал на допросе: «в апреле 1947 года мы со Стотиком поехали в Харьков за картофелем. На рынке Стотиком проиграл все свои деньги, примерно полторы или две тысячи, и решил любым способом их вернуть. Он заметил незнакомого человека, который покупал часы и достал из сапога крупную сумму денег. Расплатившись, он спрятал остальные. Мы стали следить за ним и сели в поезд Харьков — Брянск, где и познакомились. На станции Льгов мы с незнакомцев выпили водки, за которую заплатил я, и залезли на крышу вагона втроём. На перегоне Льгов-Комаричи ночью, Стотик ударил его по голове железным предметом, и он упал на крышу вагона. После этого Стотик снял с него сапоги».

Хотя лично Клыпа виновен в убийстве не был, он получил такой же срок, как и его подельник — 25 лет лагерей. Его отправили на Колыму, и казалось, что шансов вернуться к нормальной жизни у него нет.

Отчаявшийся Пётр решился на последний шаг — после отбоя он остался на улице, чтобы замерзнуть насмерть. Но заключенного быстро нашли и спасли, правда, Клыпа потерял несколько пальцев на ногах.

Вероятно, его история так и закончилась бы трагически, если бы не вмешательство случая в лице Сергея Смирнова. Тот разыскал парня в лагере и между ними началась переписка. А потом писатель решил помочь своему «информатору». Благодаря его вмешательству Клыпе смягчили приговор, а 23 декабря 1955 года он и вовсе был отпущения на свободу.

Пётр навсегда завязал с криминалом и вернулся на родину, где устроился на завод токарем. Там он встретил свою будущую жену и создал семью, в которой родились двое детей — сын и дочь. Благодаря книге «Брестская крепость», написанной Смирнов, он стал известен на всю страну.

Пётр Сергеевич Клыпа скончался 16 декабря 1983 года в возрасте 57 лет от рака. Такова была судьба самого юного защитника Брестской крепости.

Николай Варавин, историк, ветеран МВД РФ и пограничных войск КГБ СССР, боевых действий на Северном Кавказе. Полковник милиции в отставке.

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru