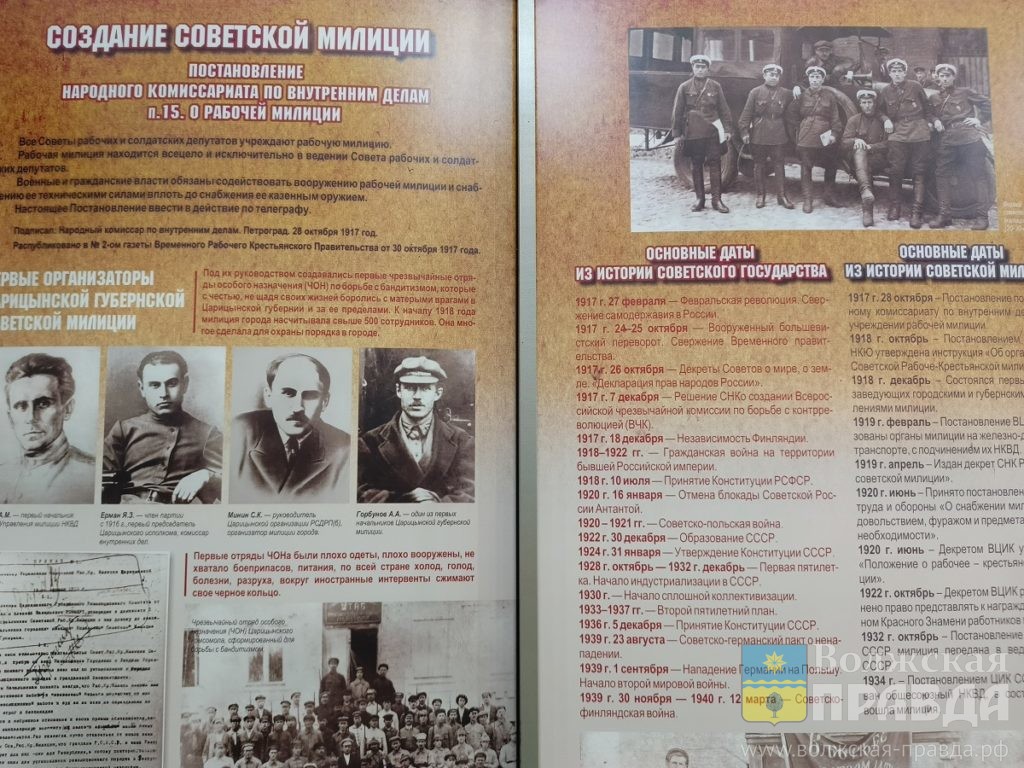

27 марта в России отмечается День внутренних войск, которые стоят на страже внутренней безопасности страны, занимаются охраной правопорядка, защищают население от преступников. До начала 19 века в России подобных спецподразделений не было. Для этих целей использовались команды из солдат, не годных к строевой службе. Но в 1811 году по указу императора Александра I в России появилась внутренняя стража. А спустя сто лет, в начале 20 века, в молодой Советской республике внутренний порядок обеспечивали милицейские отряды и части особого назначения (ЧОН). «Волжская правда» выяснила, как это было в Безродном.

В жетон попала пуля

Вместе с кандидатом исторических наук Максимом Опалевым мы рассматриваем раритетный нагрудный знак. Такие желтые металлические жетоны с накладкой из серпа и молота носили на своих гимнастерках первые советские милиционеры, в том числе и в Безродном. На жетоне сохранились только две цифры из трех. Последняя сбита прямым попаданием пули. Скорее всего, владелец нагрудного знака с номером 61… погиб на месте или получил тяжелое ранение.

Этот жетон был найден далеко от Волжского ровно через сто лет после предполагаемых событий. В 2019 году при прокладке коммуникаций в районе завода органического синтеза один из рабочих обнаружил ценный артефакт в земле и принес его в музей. Как жетон советского милиционера оказался в степной глуши?

В начале 20 века, как и по всей России, в Верхней Ахтубе бушевала революционная стихия. Гражданская война в степях Заволжья не закончилась с разгромом армии Врангеля. Она продолжалась здесь как минимум два года.

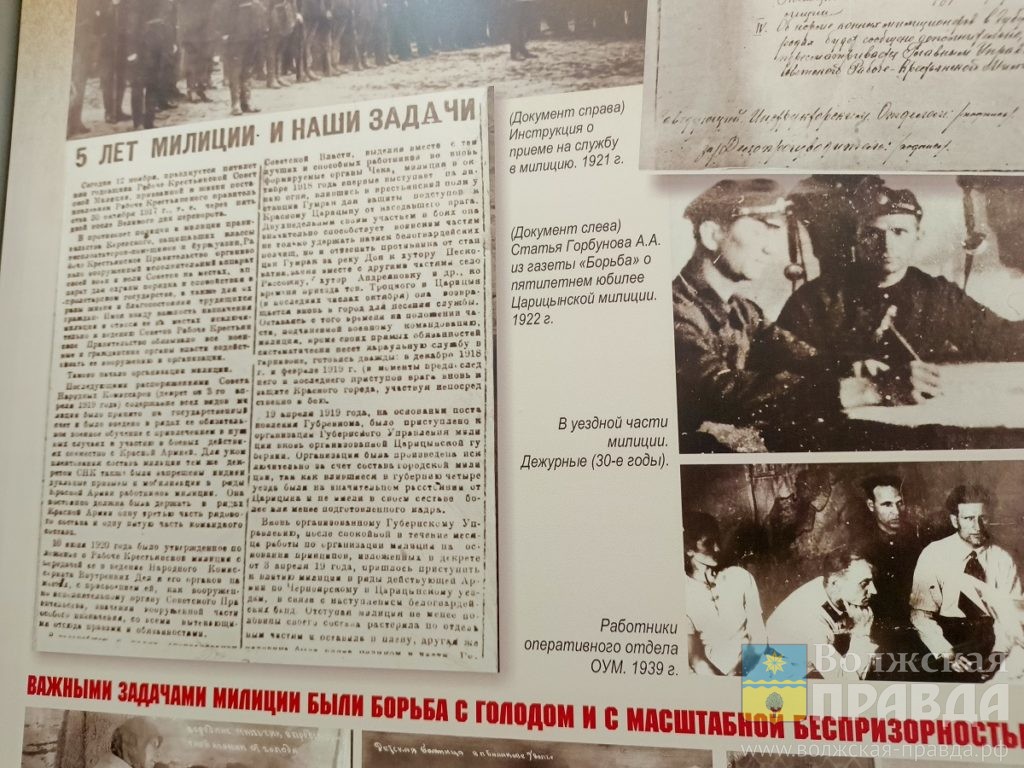

Первыми, кто встал на защиту молодой Советской республики от преступников и банд, были подразделения рабочей милиции, действовавшие с 1917 года, и части особого назначения (ЧОНы), появившиеся годом позднее. Вооруженные отряды самообороны населения из числа партийных активистов действовали и в Безродном.

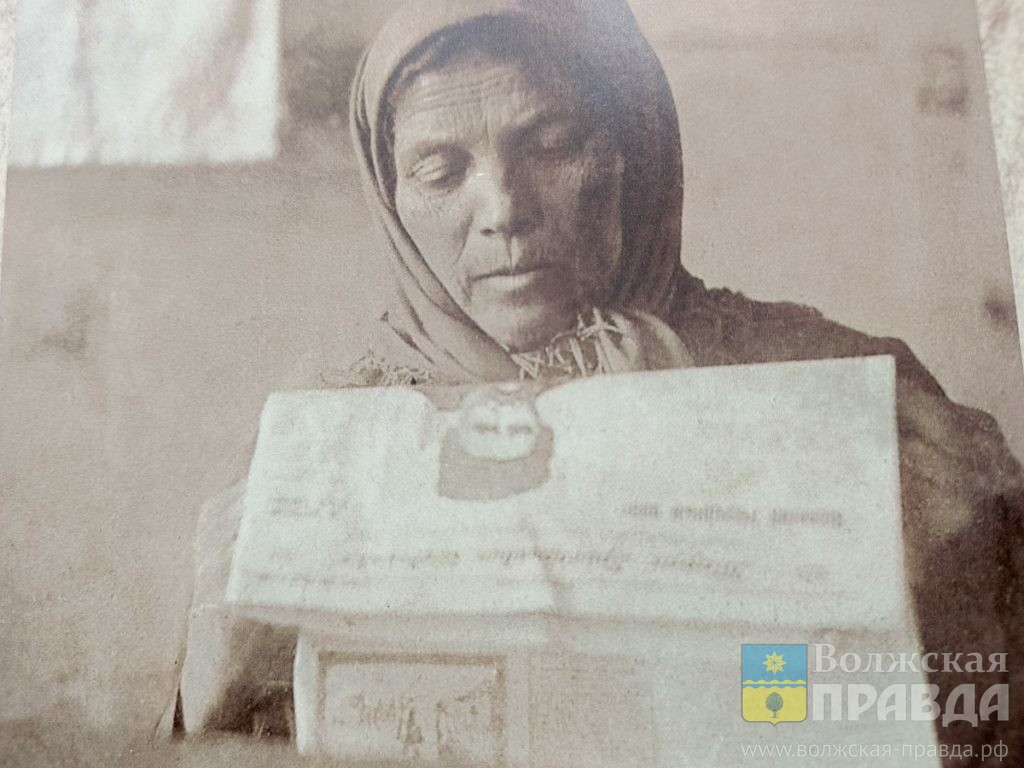

Крестьяне, особенно зажиточные, были очень недовольны продразверсткой. В 1920-21 годах у селян, в том числе и жителей Верхней Ахтубы, не осталось даже семенного зерна. В эти годы, как назло, в Поволжье случилась засуха. Начался страшный голод, а вместе с ним и разгул преступности.

В связи с тяжелым продовольственным положением за оружие взялись не только остатки белогвардейских частей и дезертиры из РККА, но и сами селяне. Их называли «партизанами». В Заволжье действовали антисоветские банды Еркиных, Пятаковых, Вакулина. Состояли они из людей, недовольных новой властью, и прятались на отдаленных хуторах.

В окрестностях Верхней Ахтубы их было множество. В степи находились так называемые заимки с хозпостройками. Там заготавливали сено и пасли скот в период разлива и мошкариного «разгула» в пойме. На одной из таких животноводческих точек и произошел кровавый бой, стоивший обладателю простреленного милицейского жетона жизни.

«Маяк» на колодезном журавле

География местности накладывала на тактику повстанческих отрядов свой отпечаток. В областных архивах сохранились воспоминания уполномоченного Ленинского уездного комитета партии большевиков Михаила Горемыкина, который был ответственным за проведение антикулацких рейдов в Заволжье:

«Когда бандиты получали сведения о движении крупных вооруженных сил красноармейцев, с которыми опасно и не имеет смысла сталкиваться, то превращались в пахаря, косца, сеяльщика, пастуха, работавшего у себя дома на хуторе. Винтовка — под копной сена, под скирдой, лошадь верховая пасется рядом, седло спрятано. Если отряд небольшой… и с ним можно схватиться, обезоружить, уничтожить, этот «безобидный труженик» молниеносно превращался во всадника с винтовкой и шашкой. На другие хутора разными способами подавались сигналы: в удаленное положение ставились махи ветряных мельниц, на колодезном журавле поднимался какой-нибудь маяк (мешок, пиджак, дерюга), разводился костер с дымом и т. п. Через какое-то время крупный отряд из сотни вооруженных бандитов выдвигался навстречу красноармейцам и зверски с ними расправлялся».

О зверствах антисоветских банд 1920-х годов написал в своей книге о Волжском «Город на хлебном поле» первостроитель Михаил Иванович Кочкин. В главе «Пронькина балка» он поведал историю, которую когда-то узнал от своего знакомого, жителя Безродного. Она о председателе сельсовета одного из пойменных поселков рядом с ериком Каширин Прохоре Куликове.

«В поселке послышались выстрелы сельсоветчиков, бандиты сорвались с места и поскакали к Песчанке, к броду. Собрались люди всего поселка, они молча смотрели на своего односельчанина — председателя совета. Прохор был весь изрублен, единственная его нога была запутана петлей колючей проволоки, костыли поломаны, вероятно, копытами лошадей. Его друг и секретарь Николай Подмаренков стоял на коленях перед Прохором и, сжав ладонями виски, причитал:

— Эх, Проня! Да как же так! Вместе рядом бежал, ведь чуть-чуть осталось и был бы живой, а то вот теперь… Откуда она взялась эта проволока?..

Вдруг его лицо налилось кровью, обведя сельчан дикими глазами, хрипло произнес:

— Ну всё, Парфену Махнаку конец!

Но Парфен скрылся. Бандиты больше не появлялись. Прохору Куликову поставили памятник с красной звездой. Николая Подмаренкова избрали председателем сельсовета, а балку, у которой зарубили Прохора, стали называть «Пронькина балка».

Кто знает, сколько времени еще будут помнить люди это страшное время?» (Из книги М. Кочкина «Город на хлебном поле»).

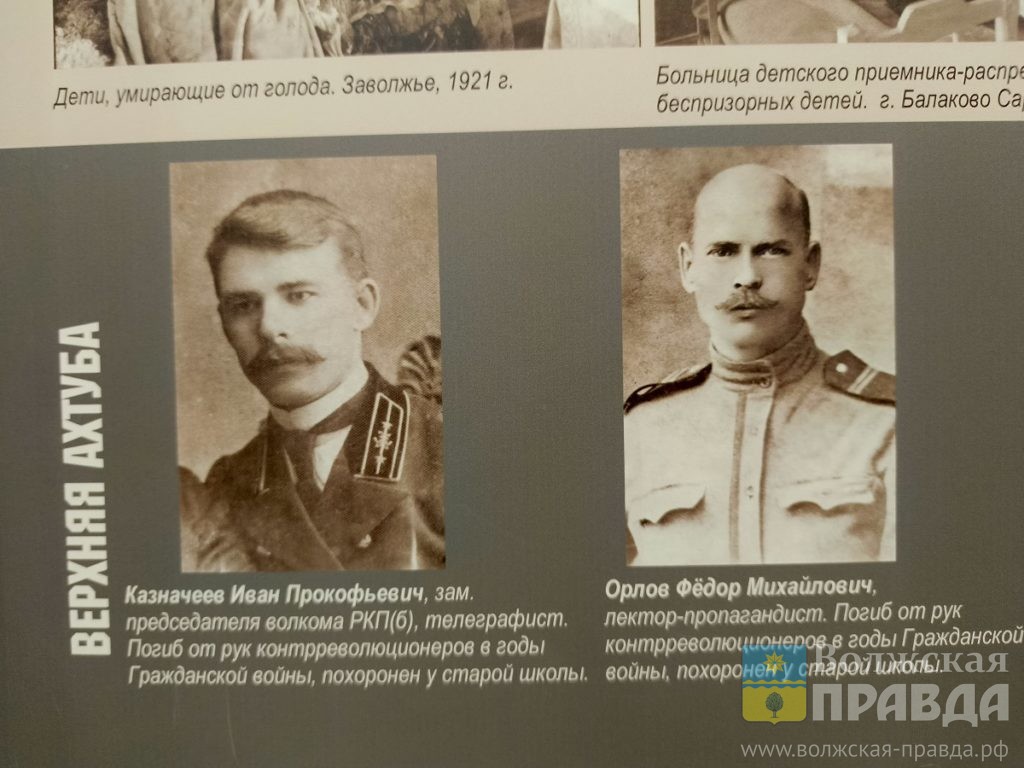

Телеграфист-герой Иван Казначеев

Одним из первых коммунистов, замученных и расстрелянных белогвардейцами в 1919 году в селе Верхняя Ахтуба, был начальник местного почтово-телеграфного отделения Иван Прокофьевич Казначеев (его имя носит сегодня одна из улиц поселка Рабочий). Он родился в 1890 году в селе Енотаевка Астраханской губернии в семье, где было восемь детей. Отец — участник японской войны, возил почту на железнодорожную станцию. Иван был старшим сыном, окончил городское училище, работал телеграфистом на местной почте и сотрудничал с большевистским подпольем.

В 1916 году Ивана Казначеева назначили начальником почтового отделения Верхней Ахтубы. Первые дни революции застали его в Саратове. Как вспоминала жена Казначеева, «…на улицах Саратова солдаты срывали погоны с офицеров и чиновников. Горожане ликовали. Семья срочно вернулась в Верхнюю Ахтубу». Казначеева избрали заместителем председателя волостного комитета РКП(б). Коммунист-большевик проводил митинги, выступал на собраниях.

В это время на левом берегу Волги зверствовал отряд Попова, совершавший налёты на сёла и железнодорожные станции, сжигая заготовленный для отправки в голодный Петроград хлеб и убивая коммунистов. В первые послереволюционные годы в Нижнем Поволжье действовали белоказаки, которые были связаны со штабом генерала Деникина, ставка которого находилась под Элистой.

В июне 1919 г. белогвардейцам удалось на короткое время захватить Царицын. Чтобы телеграфное имущество и секретные документы не попали в руки врага, 29-летний начальник Верхнеахтубинского почтово-телеграфного отделения Казначеев вместе с возчиком почты Шаховым спрятал их на одном из хуторов. Помощник все-таки выдал место, где были зарыты казенные ценности. Когда Казначеева привезли на хутор, он кинулся к конвойным, схватил револьвер и застрелил казака. Выстрелить второй раз не удалось. Его схватили, били ногами, а затем застрелили.

«В один день Иван вместе с семьёй были дома. В квартиру вошёл белый офицер с казаками, Ивана схватили. Обыскали всю квартиру, разграбили имущество, жену с детьми выбросили на улицу. Ещё только один раз ей удалось увидеть мужа, когда арестованных вели из Царицына в Верхнюю Ахтубу. На лице и теле Ивана были кровоподтёки, спина как будто изрублена, с кровоточащими ранами. В таком же состоянии были все арестованные. Особенно Ваня просил показать ему детей, когда его будут проводить по улице мимо дома. Его последнюю просьбу исполнили. У Ивана было два сына — Константин и Владимир» (из воспоминаний Таисии Васильевны, матери Ивана Казначеева).

После того как красноармейцы освободили Верхнюю Ахтубу, начальником почтово-телеграфной конторы был прислан брат Ивана Казначеева — Матвей. Другой брат, Николай, в 1918-19 годах был бойцом Енотаевского конно-партизанского отряда, громил банду харабалинских кулаков и белокалмыков Хабанова и Бомбеева. В середине 20 века Николай работал на строительстве Волго-Донского судоходного канала. Еще двое братьев Казначеевых погибли в боях за Родину в Великую Отечественную войну: Пётр — под Ленинградом, Георгий — в Сталинграде.

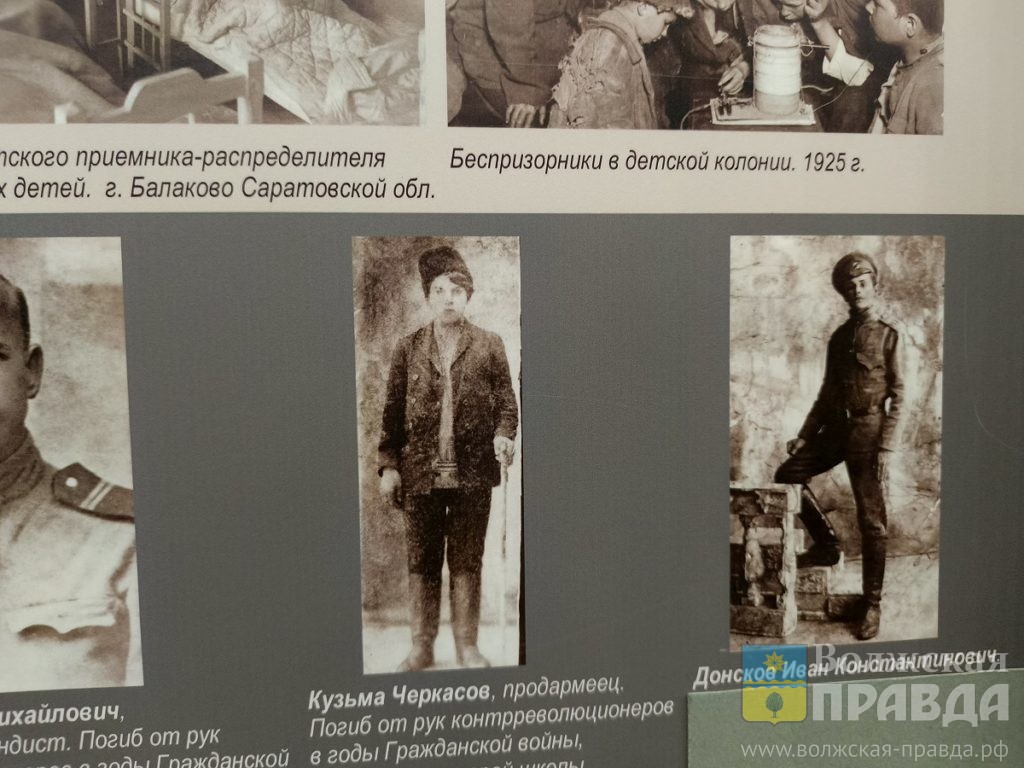

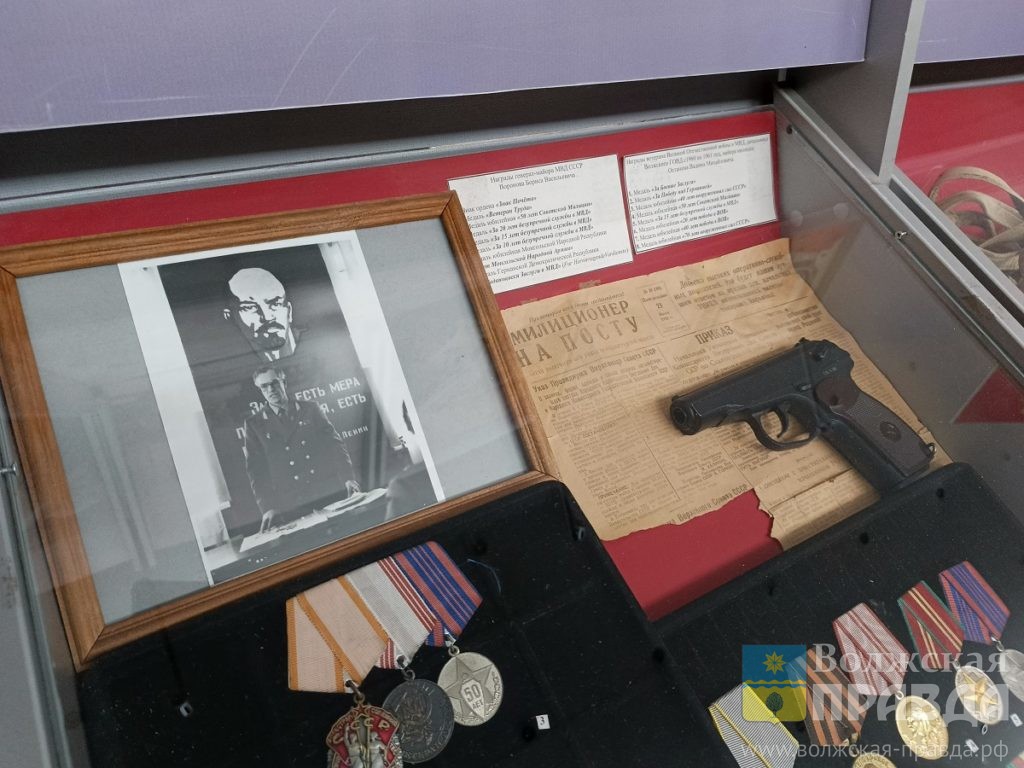

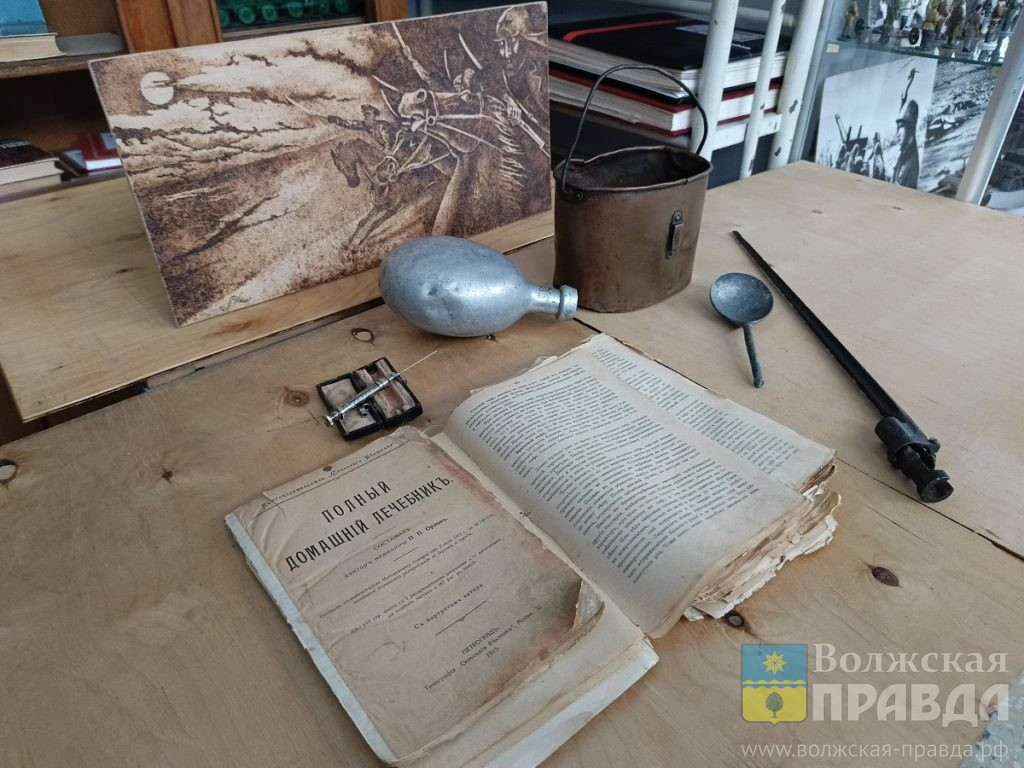

Уникальные экспонаты времен Гражданской войны из запасников Волжского музея памяти солдат войны и правопорядка:

— нагрудный милицейский знак времен Гражданской войны. Он пробит пулей навылет. Также на месте боя была найдена расплавленная кокарда «Красная звезда РККА» с серпом и молотом;

— монета «3 копейки» 1924 года, найденная в районе бывшего поселка Верхняя Ахтуба. На гербе шесть лент — по числу первых республик, объединившихся к тому моменту в молодом советском государстве;

— раритетные пуговицы с шинели и гимнастерки английского производства с чеканкой британского льва, единорога и короны. В 1918-19 годах Англия поставляла обмундирование армии Врангеля через Новороссийский порт. Пуговицы найдены в районе Сорочьего Лимана рядом с селом Заплавное на предполагаемом месте боя красноармейских частей с белыми кавалеристами осенью 1919 года. Последние двигались на встречу с армией Колчака в Сибирь. На пути встали бойцы РККА, в составе которой был и молодой кавалерист Георгий Жуков. В бою он получил ранение осколком гранаты;

— зажигалка бойца Красной армии с выцарапанной надписью «Р.С.Ф.С.Р.», котелок, фляжка, ложка, которыми пользовались бойцы ЧОНов. Выполняя задания по продразверстке и ликвидируя банды кулаков и «лихих людей» в заволжских степях, они находились в походах неделями. Поэтому всё самое необходимое всегда возили с собой;

— штык от винтовки Мосина образца 1891 года, которым также пользовались бойцы частей особого назначения и милицейских подразделений. Его использовали не только в рукопашных схватках, но и как обычную отвёртку в военно-полевом быту.

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru