Усиливающийся приоритет восточного маршрута нашел подтверждение во время официального визита Президента России Владимира Путина в КНР. Главным его итогом стало подписание долгосрочного соглашения о поставке Китаю природного газа. Срок действия контракта – 30 лет. Объем поставок – 30 миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно. Общая сумма соглашения – 400 миллиардов долларов.

Ответ Западу, стремящемуся снизить свою энергетическую зависимость от России, вышел, что и говорить, впечатляющий. А если добавить еще ряд взаимовыгодных инвестиционных проектов (таких, в частности, как строительство моста через Амур и совместное предприятие по производству широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета), становится понятно, что в лице КНР наша страна получает надежного экономического партнера на долгие годы. Задача-минимум – удвоить к 2020 году китайско-российский товарооборот, который в настоящее время составляет около 90 миллиардов долларов.

Ну а для того чтобы это сотрудничество осуществлялось действительно на равных, необходимы серьезные структурные преобразования отечественной экономики. И не в отдаленной перспективе, а прямо сейчас. Иначе по темпам экономического роста мы так и будем плестись в числе отстающих, занимая при этом третье место в мире по объемам прямых иностранных инвестиций. О несообразности такого положения довольно резко заявил Владимир Путин в своей программной речи на XVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Из уст президента российское правительство получило обширный перечень задач, требующих решения не далее, чем до конца года. Причем ответственность предусмотрена персональная. Министру финансов Антону Силуанову, например, предложено разработать комплекс налоговых льгот для предприятий, реализующих новые перспективные проекты с использованием инновационных технологий. Ну а фирмам, предпочитающим всеми правдами и неправдами выжимать прибыль из давно уже устаревшего оборудования, обязательные платежи, наоборот, будут повышены.

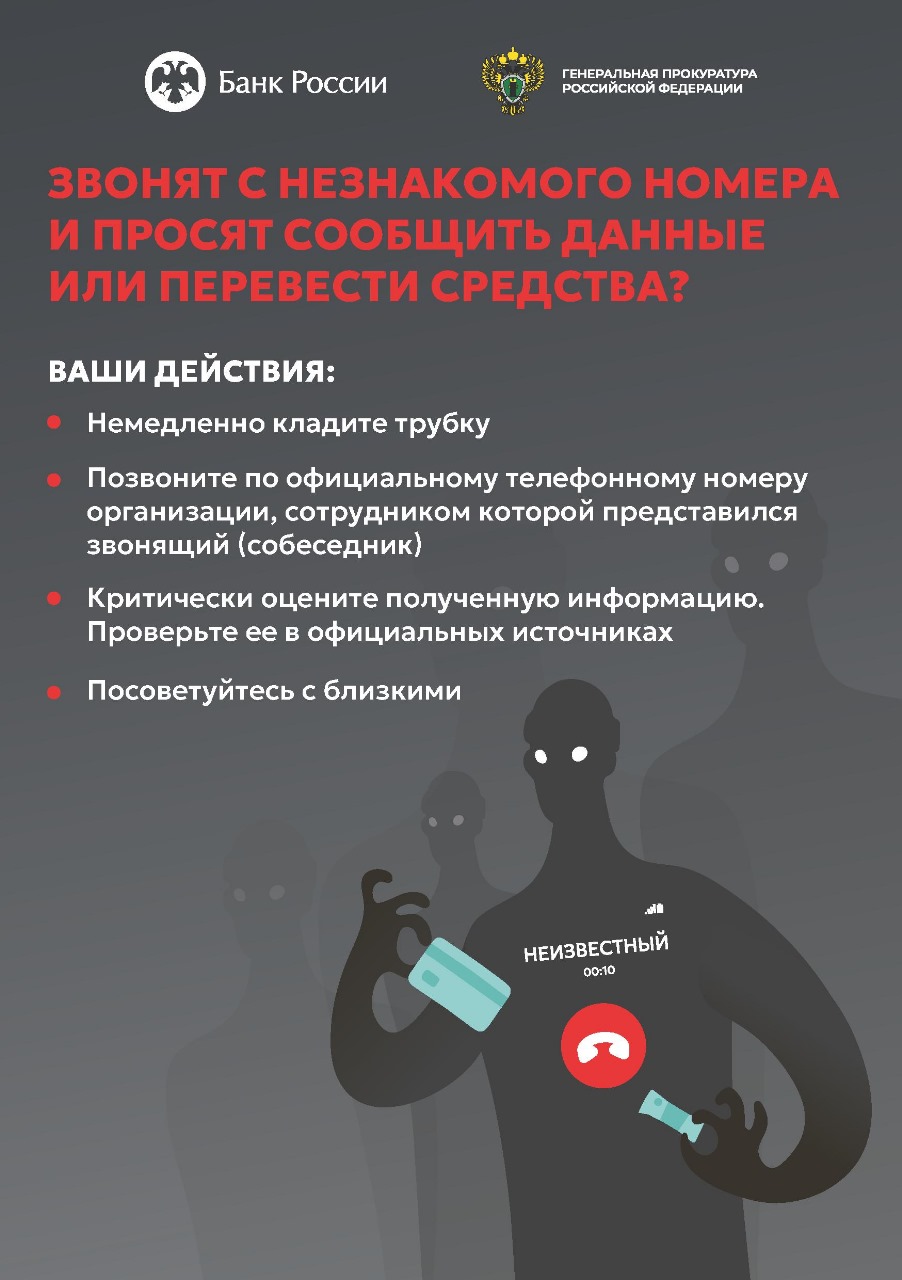

Свой вклад в повышение эффективности инвестиций призван внести и Центробанк во главе с его председателем Эльвирой Набиуллиной. Ему поручено при кредитовании предприятий использовать ставки, превышающие инфляцию не более чем на 1 процент. Одновременно предстоит подготовить нормативную базу для широкого использования в промышленном производстве так называемого проектного финансирования, позволяющего сконцентрировать значительные денежные ресурсы для решения актуальных хозяйственных задач.

Не остались без президентских поручений и руководители остальных ключевых отраслей. Министру экономического развития Алексею Улюкаеву рекомендовано сократить сроки отбора инвестиционных проектов и упростить порядок предоставления государственных гарантий при их финансировании. Перед министром сельского хозяйства Николаем Федоровым поставлена задача разработать программу замещения импортного продовольствия отечественной продукцией. А больше всего не позавидуешь министру регионального развития Игорю Слюняеву. На него теперь возложена персональная ответственность за инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации.

Это, доложу я вам, та еще головная боль. О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, когда подавляющее большинство российских регионов в долгах, как в шелках? За прошедший год, напомню, их совокупный бюджетный дефицит увеличился в 2,5 раза и достиг умопомрачительной цифры 1,7 триллиона рублей. 40 процентов этой суммы – коммерческая задолженность.

Основной причиной нарастающего, как снежный ком, регионального бюджетного дефицита правительственные чиновники обычно называют неэффективность расходования средств. В это можно было бы поверить, если в должниках ходили бы четверть или даже треть субъектов федерации. Но когда таких территорий более 80 процентов от их общего количества, пенять только на нерадивость региональных руководителей и их команд уже труднее. Видимо, и в существующей системе межбюджетных отношений тоже далеко не все в порядке.

Собственными силами разрулить этот ворох финансовых проблем российское правительство не в состоянии. На обеспечение так называемой бюджетной сбалансированности ему удалось наскрести 125 миллиардов, из которых сто миллиардов – бюджетные кредиты под 2,75 процента годовых.

Так что основной груз поддержания на плаву дефицитных регионов ляжет, в добровольно-принудительном порядке, на три кредитно-финансовых учреждения – ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Они и будут выдавать нуждающимся (которых, повторяю, подавляющее большинство) средства на рефинансирование ранее выданных займов – по ставке, которая не должна превышать ключевую более чем на 1,25 процента. Итого (7,5 плюс 1,25) получится 8,75 процента. Если это и панацея, то далеко не многоразовая. Долго работать себе в убыток уполномоченные банки вряд ли согласятся, ведь в противном случае от долговой ямы придется спасать уже их самих.

Фото expert.ru

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru