Почётный гражданин города Волжского Геннадий Густомясов родился в 1939 году. Его детские годы пришлись на ту пору, когда Родина сражалась в войне с фашистской коалицией, которую возглавляла гитлеровская Германия. Лет тогда герою нашего повествования было совсем немного, но по его воспоминаниям можно составить представление о тех бедах, что выпали тогда на долю советских людей. Сегодня мы публикуем часть рассказа Геннадия Павловича.

Воздушные бои и эвакуация

— Когда началась война, мне было 3,5 года, мама и папа работали на тракторном без выходных. Поэтому большую часть времени я проводил у родителей отца на Спартановке. У них там был свой дом, мы сидели в подвале, спасаясь от вражеских бомбардировок, но до нас доносились звуки воздушных боёв. В одном из них наш Ил-16 сражался с «Мессершмитом» — как мне сказали старшие, наш лётчик погиб.

С началом битвы в Сталинграде началась эвакуация, сперва наша семья оказалась в Ленинске, а потом уже в Алтайском крае, городе Рубцовске. Добирались мы туда в теплушках, это были двухосные вагоны. Помню, что у нас в пути были две проблемы — с солью и водой, а ехали мы до нового места жительства несколько недель.

Отец по приезде сразу устроился работать на завод сельхозмашин. Жили мы в бараке, где была печка, которую топили углём. Родителей я почти не видел. Сидя на подоконнике, смотрел в зарешёченное окно барака и ждал с работы маму с папой.

На Алтае был такой случай: в 1945 году мы знали, что через наш город на войну с японцами едет мой родной дядя. Мы его ждали в Рубцовске, думали, там остановка будет, но его поезд пролетел мимо, не остановившись. Дядя прошёл всю войну, был танкистом, а вот в Маньчжурии пропал без вести…

Из воды торчат немецкие ботинки…

В Сталинград я и мама вернулись только в 1946 году, отца с предприятия отпустили только через год. Тракторный завод тогда работал, а вот от жилых домов вокруг него остались лишь пустые разбитые коробки, и их восстанавливали пленные – немцы, японцы, итальянцы, румыны. Всякой швали там было навалом.

Мы, дети, относились к ним лояльно, даже общались. На Селезнёвом бугре стоял лагерь для военнопленных, народу было много, а охраняли их всего пять-шесть красноармейцев. У нас к пленным не было какой-то особой ненависти, бывало, что и кусок хлеба им давали, а они нам какие-то безделушки в ответ. Пленные у нас работали вплоть до 1949 года. В Волгограде до сих пор стоит много домов, построенных их руками, – на улице Мира, Ленина, на Тракторном.

Бои в Сталинграде были страшные, людей погибло очень много, и не всех, конечно, собрали. Помню, как-то пошли на пристань, я смотрю в воду, а из неё торчат немецкие ботинки! Моя родная тётя была убита в Сталинграде немецким снайпером и похоронена прямо во дворе родного дома на улице Терской. А на Спартановке был большой овраг – сейчас там рынок – мои дед и бабка по материнской линии как-то вечером пошли через него, и бабушка наступила на мину. Её разорвало, а дед оглох и ослеп на левый глаз.

Порох с Мамаева кургана

День Победы я встретил в Сибири, там его отмечали салютом. А когда приехали на Волгу, помню, что у «Баррикад» на небольшом расстоянии от заводского забора стояла разбитая техника, которая участвовала в Сталинградской битве. Видимо, она была приготовлена для переплавки. Такой же парк развороченных машин и орудий – танков, пушек, самоходок — был возле механического института. Конечно, мы лазили там, искали и находили массу интересного – запалы, патроны, какие-то трубки выкручивали…

Капли оплавленного металла использовали как дробь для рогаток. Ходили и в Орловку, там склады были и целое море патронов. Развлекались, взрывая их. А на Мамаевом кургане была просто куча боеприпасов, мы пролазили под колючей проволокой, которой он был огорожен, набирали пороха. У нас даже мины были. Моя семья жила тогда на улице Ополченской, и поначалу там света даже не было, но работала канализация.

Баян, Чапаев и «Летучая мышь»

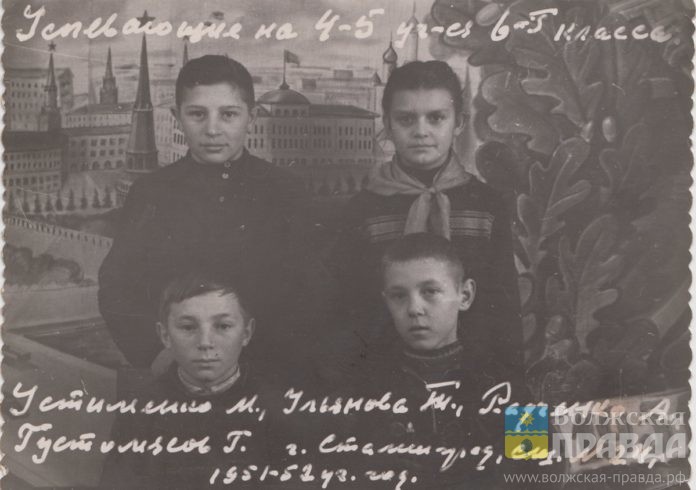

После войны школы были раздельными – для мальчиков и для девочек. Я начинал учиться в мужской школе № 12 на Тракторном, а женская в том районе имела № 3.

Отец работал мастером на заводе, зарабатывал около 950 рублей, и у нас на столе постоянно был хлеб и арбузы. Пол-арбуза съешь с куском хлеба — и на улицу…

Мой папа играл на баяне, этот инструмент до сих пор у меня хранится как семейная реликвия. Вообще вся семья по отцовской линии была музыкальной. Я тоже мечтал научиться играть на баяне, в 1952 году поступил в музыкальную школу, выучился и до сих пор на нём играю. Моя любимая песня, которую я исполняю вместе с супругой, — «Волгоградинка» Григория Пономаренко.

У нас на тракторном театр музкомедии был, там давали и «Летучую мышь», и «Баядерку». После войны мы с родителями не раз туда ходили, впечатлений было очень много! А ещё, как и все, мы любили кино. Нашим героем тогда был Чапаев — этот фильм пересматривали по много раз. А в финале каждый раз ждали, что Василий Иванович всё-таки переплывёт Урал.

Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru